So traditionsgebunden wie individuell

In seinen Streichquartetten Nr. 1 und 2 korrigiert und konterkariert Camille Saint-Saëns die Nähe zu klassischen Vorbildern immer sogleich durch Unerwartetes.

Ausserhalb des französischen Kulturkreises führen die beiden Streichquartette op. 112 (1899) und op. 153 (1918) von Camille Saint-Saëns ein randständiges Dasein. Zu dominant sind die Werke anderer Franzosen, allen voran die epochalen Meilensteine der Gattung von Claude Debussy (op. 10, 1893) und Maurice Ravel (F-Dur, 1904). Aber auch die Beiträge von Darius Milhaud, Gabriel Fauré und César Franck sind nicht ganz vergessen gegangen.

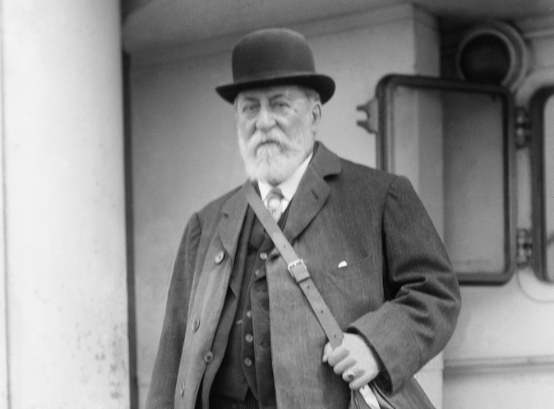

Saint-Saëns ist ein Phänomen der Musikgeschichte. Ähnlich wie Max Bruch verliess er nie den Weg der Tonalität, klingt manches Werk aus der Zeit gefallen. Während aber beispielsweise Bruchs Quintett a-Moll und Oktett B-Dur von 1918/19 auch 60 Jahre früher hätten geschrieben werden können, weisen die beiden Streichquartette e-Moll (1899) und G-Dur (1918) des Franzosen deutlich Züge ihrer Entstehungszeit auf. Saint-Saëns stand Gustav Mahler und anderen an die Spätromantik anknüpfenden Modernisten durchaus aufgeschlossen gegenüber, während er diejenigen, die die bekannten Gesetze und Formen über den Haufen warfen, wie Igor Strawinsky, Debussy und die Gruppe Les Six, als «Irre» bezeichnete.

Seine Musik ist rein technisch immer makellos, von grosser Raffinesse und Einfallsreichtum sowie einnehmender Melodik geprägt. Dabei ist sie der Tradition immer eng verbunden und in den über Jahrhunderte gewachsenen formalen Prinzipien verankert. Gleichzeitig ist sie aber voller Überraschungen, brillanter Einfälle und Effekte, die so anderswo nicht zu finden sind. Sie zeichnet also den Individualisten Saint-Säens aus, der sich vielfach zu Unrecht als rückständig hat beschimpfen lassen müssen, nur weil er die Umbrüche des 20. Jahrhunderts nicht hat nachvollziehen wollen. Denn in seiner eigenen, ihm einzig zur Verfügung stehenden Stilistik bewegte er sich ständig mutierend fort, selbst wenn er zuweilen den Weg zurück wählte. Auch in einer angestammten Sprache, die ihre Wurzeln kenntlich macht, kann man innovativ sein. Es darf nicht vergessen werden, dass der Komponist bis zuletzt ein feuriger Pianist und Musikant war.

Die beiden Quartette sind sehr unterschiedlich. Schon durch seine Länge von 30 Minuten überragt das 1. Streichquartett sein fast eine Generation später entstandenes Pendant von haydnscher Kürze. Im Ankündigungstext des Bärenreiter-Verlages heisst es, Form und Stil der Quartette bezögen sich (u. a.) auf die Ästhetik dieses grossen Vaters der Gattung. Das ist im 2. Quartett durchaus manchmal geradezu schockierend zutreffend, greift aber als Verkaufsargument oder Stigma – je nachdem, wie man darauf blickt – viel zu kurz. Denn der Komponist korrigiert und konterkariert diese Nähe immer sogleich durch Unerwartetes, beispielsweise grandios komplexe Fugentechnik. Im traditionelleren Spätwerk ist der tief empfundene, langsame Satz besonders einnehmend, der durchaus als Anklang an die Verwüstung und Trauer der Zeit verstanden werden kann. Das 1. Quartett, von den grossen Stars der Streicherszene im französischsprachigen Raum sofort nach Erscheinen viel gespielt (z. B. von Eugène Ysaÿe und Pablo Sarasate), ist nichts weniger als ein Meisterwerk ohne Einschränkung. Mit reicher Harmonik, Kontrapunktik, Effektpassagen, rhythmisch packend wie das Scherzo, streicherisch dankbar und voll leidenschaftlicher Melodik verdient es einen vollgültigen Platz neben den Werken der bekannten Spätromantiker.

Camille Saint-Saëns: Streichquartett Nr. 1 e-Moll op. 112, Stimmen, BA 10927, € 32.95; Streichquartett Nr. 2 G-Dur op. 153, Stimmen, BA 10928, € 34.95; Nr. 1 + 2, Studienpartitur, TP 779, € 29.95; Bärenreiter, Kassel