Nicht «marktkonforme» Sonate

1932 schuf der Pianist und Komponist Ernst Levy dieses einsätzige Werk für Flöte und Klavier.

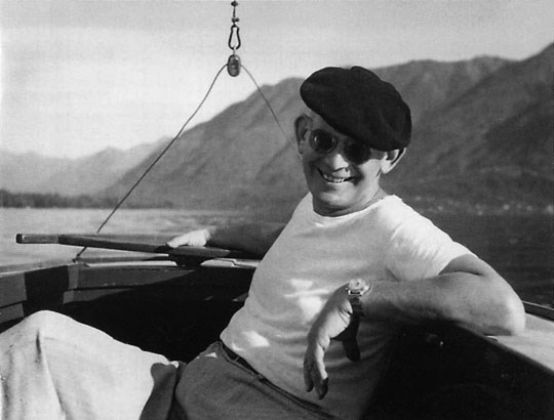

Der Basler Komponist Ernst Levy (1895–1981) erlangte zunächst als pianistisches Wunderkind einen grösseren Bekanntheitsgrad. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts galt er sogar als einer der bedeutendsten Pianisten. Anerkennung erhielt er auch als Musiktheoretiker, jedoch wurde sein kompositorisches Schaffen, das u. a. 15 Sinfonien sowie zahlreiche Kammermusikstücke und Klavierwerke beinhaltet, kaum gewürdigt. In den USA durchlief er eine Hochschulkarriere als Professor für Klavier, was zur Folge hatte, dass er nicht gezwungen war, besonders marktkonform zu komponieren und sich um die Aufführungen seiner Werke zu kümmern. Die Sonate für Flöte und Klavier schuf Levy im Jahr 1932, uraufgeführt wurde sie jedoch erst 1939 bei einem Konzert in der Carnegie Hall in New York mit dem Komponisten selbst am Klavier.

Die aus einem Satz bestehende Sonate, welche knapp 17 Minuten dauert, birgt in sich den klassischen, dreisätzigen Aufbau in der Reihenfolge schnell- langsam-schnell und ist typisch für Levys Kompositionsstil, den er wie folgt beschreibt: «Das Hauptmerkmal einer Sonate, welches ihrem Konzept inhärent ist, ist das des Werdens, einer Entwicklung. Wir sind sozusagen zum Ende eines Werkes nicht dieselben, die wir zu Beginn des Werks waren.»

Nach einem elegischen Flötensolo zu Beginn erklingt ein zupackendes Triolenmotiv, das vom Klavier in pulsierenden Triolen begleitet wird. Später folgen Kantilenen in beiden Instrumenten, die ineinander verwoben sind und sich gegenseitig imitieren. Interessant ist, dass der am Anfang geschriebene 4/ 4-Takt ständig verändert wird, sodass er, wie es der Herausgeber Timon Altwegg beschreibt, bald wie ein ironischer Scherz anmutet und daraus ein «sich ständig ändernder, quasi ein- und ausatmender musikalischer Organismus» entsteht. In der Mitte der Sonate folgt ein langsamer Teil mit zarten Piano-Abschnitten und einer Kantilene der Flöte, die nur sporadisch von Akkorden untermalt ist. Er mündet in einen kecken, mit «Vivo e leggiero» übertitelten Schlussteil, in welchem kurz vor Ende des Stücks nochmals das Anfangsmotiv in der Flöte erklingt.

Mit dieser Sonate hat Ernst Levy ein vielschichtiges und interessantes Werk geschaffen, das es verdient, auch heutzutage in den Konzerten seinen Platz zu finden.

Ernst Levy: Sonate für Flöte und Klavier, hg. von Timon Altwegg, Erstdruck, BP 2803, € 14.00, Amadeus-Verlag, Winterthur 2017