«Exotische» Besetzung

13 Nummern der «Zauberflöte» in einer Bearbeitung aus der Mozart-Zeit für Violine (alternativ: Flöte), Viola und Gitarre.

Die Anzahl der heute wieder zugänglich gemachten Zauberflöten-Bearbeitungen aus Mozarts Zeit und unmittelbar danach nimmt stetig zu! Mozarts letzte Oper erfreute sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts immer grösserer Beliebtheit, auch in Frankreich, wo sie anfänglich mit Skepsis aufgenommen worden war. Die bürgerliche Hausmusikpflege erforderte Bearbeitungen für kleine Ensembles, weil die Fixierung auf Tonträger noch nicht existierte. Die populären Opern erfuhren auf diese Weise ihre Verbreitung und «Reproduktion» im familiären Zirkel und im biedermeierlichen Salon.

Besonders «exotisch» ist die vorliegende Besetzung mit Violine (alternativ: Flöte), Viola und Gitarre. Die Bearbeitung stammt vom französischen Gitarristen Antoine de Lhoyer (1768–1852), der ein bewegtes Leben hatte. Die Wirren der französischen Revolution führten den Leibgardisten des Königs in den österreichischen Militärdienst. Nach mehreren Verwundungen wirkte er als Gitarrenlehrer und Komponist zunächst in Hamburg, dann in Sankt Petersburg und, nach dem Sturz Napoleons, wieder in Paris. Er wurde geadelt und erneut in militärische Dienste berufen, die ihn in verschiedene Provinzen Frankreichs führten. 1830 verlor de Lhoyer seine militärische Position und auch seine Pension. Auch seine musikalische Schaffenskraft versiegte zu jener Zeit. Er verbrachte Jahre in Algerien und starb 1852 in Paris. De Lhoyers Werke, namentlich die Gitarrenduos, sind technisch anspruchsvoll. Als Gitarrist soll er auf dem Niveau von Mauro Giuliani und Fernando Sor gestanden haben.

Die vorliegende Mozart-Bearbeitung, de Lhoyers Opus 40, erschien um 1824 im Umfeld von Gitarrenduos, Kammermusik mit Violine und einer Bearbeitung der Oper La Dame Blanche von François-Adrien Boieldieu für Sologitarre.

Die Gitarre hat im Zauberflöten-Trio nicht durchwegs Begleitfunktion. Namentlich in der Ouvertüre nimmt sie ihren kontrapunktischen Part wahr (die Herausgeberin Andrea Förderreuther empfiehlt eine Vereinfachung beim Hauptthema für die Gitarre!) und gelegentlich beteiligt sie sich an der «Konversation» in den Terzetten.

Die Tonarten der ausgewählten 13 Teile der Zauberflöte entsprechen nicht überall dem Original. De Lhoyers Quelle war möglicherweise mangelhaft. Ganz ausgespart wird die Königin der Nacht. Die Herausgeberin hat Differenzen zur Mozart-Originalfassung abgeglichen und weitere Druckfehler korrigiert. In der Partitur werden Flöte und Geige separat aufgeführt, die Flöte oft oktaviert. Der Gesangstext ist in den Arien und Ensembles eingefügt, um den Ausführenden den dramaturgischen Zusammenhang aufzuzeigen und ihre Fantasie zu beflügeln. Fingersätze für alle Instrumente wurden eingetragen, in den Streicherstimmen auch Bogenstriche.

Wer in einem Ensemble mit Gitarre spielt und die Herausforderungen der fragilen Musik Mozarts nicht scheut, findet in diesen 13 Ausschnitten aus der Zauberflöte eine originelle Bereicherung des Repertoires.

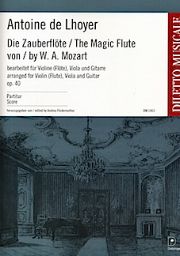

Antoine de Lhoyer: Die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, bearb. für Violine (Flöte), Viola und Gitarre op. 40, hg. von Andrea Förderreuther, Diletto Musicale; Partitur DM 1463, € 28.95; Stimmen DM 1463-ST, € 45.00; Doblinger, Wien 2016