Meilenstein in der Quartettgeschichte

In seinem zweiten Streichquartett op. 31 zeigt sich Josef Suk als kühner Neuerer, dem ein grandioses noch viel zu wenig bekanntes Werk gelingt.

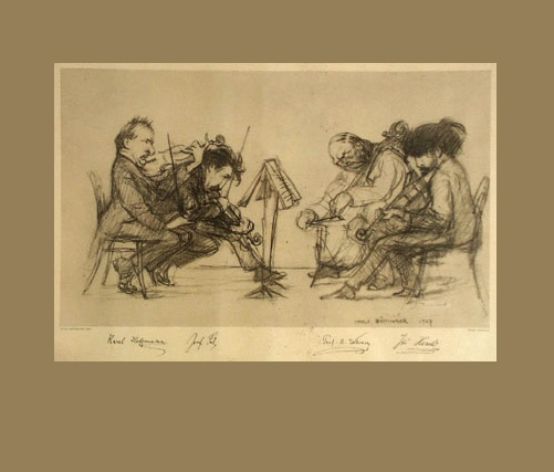

In den Kindertagen der Kammermusik war es weitverbreitete Praxis, dass die Urheber der Werke gleichzeitig auch ihre ersten Interpreten waren. Da es an Material fehlte, wurde für den eigenen Gebrauch «produziert». Diese enge Verknüpfung zwischen Schöpfer und Werk hielt sich in Einzelfällen bis ins 20. Jahrhundert aufrecht, wurde dann aber rar. Nahezu alle wegweisenden Komponisten kamen vom Klavier. Ausnahmen sind Arnold Schönberg (der sein erstes D-Dur-Quartett noch selbst am Cello erprobt hatte) und Josef Suk, Dvořáks Schwiegersohn. Das von ihm an der zweiten Violine mitbegründete Böhmische Streichquartett legte eine legendäre Karriere aufs Parkett. Ein Zeitzeuge schwärmt von «unerhörter Intensität, Frische und technischer Vollkommenheit». Hört man sich die auf YouTube verfügbare Aufnahme von Dvořáks Opus 96 interpretiert von diesem Quartett an, fällt es nicht leicht, diese Attribute nachzuvollziehen. Bei dieser Aufnahme von 1928 hatte das Ensemble aber bereits 37 Jahre Bestand gefeiert, waren aus den feurigen jungen Musikern alte Herren geworden, denen man trotzdem noch eine höchst authentische Interpretationskunst anhört.

Suk unternahm als Student mehrere Anläufe, für Quartett zu schreiben, bevor er 1896 das erste Streichquartett als Opus 11 veröffentlichte. Während sich dieses noch an die grossen Vorbilder der tschechischen Tradition anlehnt, markiert das zweite Quartett op. 31 von 1911 einen gewichtigen Beitrag zur Moderne, der in seiner Bedeutung und Qualität bis heute weit unterschätzt wird. Das knapp halbstündige Werk – alle Teile sind aneinandergefügt zu spielen – entzieht sich einer schnellen Rezeption durch die Fülle an motivischen Varianten, die zerklüftete Komplexität der Sätze mit ihren zahllosen Rückbezügen und Querverweisen. Noch immer tonal angelegt, aber unter vollkommenen Ausnutzung harmonischer Grenzen, ist die musikalischen Aussage bei einem ersten Hören nur schwer als Kontinuum nachvollziehbar. Dennoch beeindruckt die hohe Emotionalität des Werkes mit ihrer grandios gesetzten Faktur für Streichquartett. Die stillen Momente des Molto adagio, das von einem frechen Scherzo flankiert wird, bewegen tief und erinnern an die grosse Kraft des tschechischen Chorals.

Das Quartett ist eine eminente Herausforderung für jedes Quartett, ähnlich Alban Bergs zeitgleich entstandenem Opus 3. Ob die augenfreundlichere neue Ausgabe bei Bärenreiter gegenüber der bisher vorliegenden alten Simrock-Edition wirklich ein Gewinn ist, sei dahingestellt. Wenn sie aber die Aufmerksamkeit für das Werk erhöht und sein Erklingen im Konzertsaal fördert, hat sich das Engagement für diesen Meilenstein der Streichquartettgeschichte gelohnt.

Josef Suk, Streichquartett Nr. 2 op. 31, Urtext hg. von Zdenek Nouza; Stimmensatz, BA 9536, 29.50; Studienpartitur, TP 536, € 23.50; Bärenreiter, Prag 2015