Illustre Verlagsgeschichte

Die Universal Edition in Wien hat die Rezeptionsgeschichte der musikalischen Moderne vor allem in der Zwischenkriegszeit entscheidend mitgeprägt. Die Chronik von Hans W. Heinsheimer schildert diese Phase aus der Perspektive des Hinterzimmers.

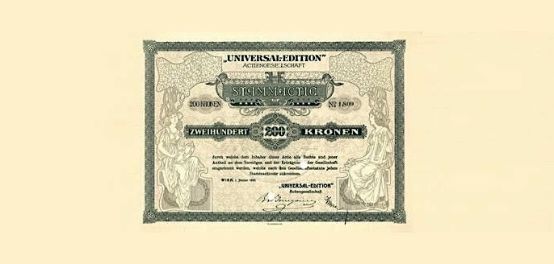

Wer sich an die Menagerie in Fis-Dur von Hans W. Heinsheimer erinnern kann (in den Fünfzigerjahren in Zürich erschienen) und wem das Kürzel UE mehr als nur zwei Buchstaben des Alphabets bedeutet, wird mit Lust und Neugier an diese Chronik des Wiener Musikverlags Universal Edition herangehen. In den ersten siebenunddreissigeinhalb Jahren, von denen Heinsheimer fünfzehn Jahre als Chef der UE-Bühnenabteilung mitgestaltete, wurde erstaunlich vieles von dem, was heute die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts musikalisch verkörpert, dort verlegt: Werke von Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Alban Berg, Paul Hindemith, Kurt Weill, Ernst Krenek, Béla Bartók, Leoš Janáček und anderen – Erfolgswerke wie der Wozzeck, Jonny spielt auf, Die Dreigroschenoper oder Jenůfa.

Die Rezeptionsgeschichte der Moderne, wie sie sich vor allem in der Zwischenkriegszeit abspielte, wird in dieser Verlagsgeschichte aufgefächert. Sie belegt, dass dieser Schwerpunkt dem Wiener Verlag, durch die politische Entwicklung in Deutschland verursacht, unverhofft zufiel. In engster Verbindung mit dem Verlag wurden in den Musikblättern des Anbruch unkonventionelle, progressive und auch provokative Aufsätze, Konzert- oder Werkbesprechungen publiziert, welche neue Trends zu setzen vermochten. Heinsheimer nahm bereits die ersten Texte des 23-jährigen Theodor Wiesengrund-Adorno entgegen, aber auch Ernst Kreneks Kommentar dazu, dass diese Aufsätze «über den Stil seiner Rede hinaus (er sprach wie gedruckt) in jene Region hermetischer Verschlüsselung vorstiessen, die an Manieriertheit grenzt und die Lektüre seines Werkes so reizvoll wie schwierig macht». Heinsheimer porträtierte die Verlagskunden, die bei ihm ein- und ausgingen, treffsicher und mit manchmal süffisant-liebevoller Zuwendung, vermochte der Pingeligkeit Bartóks beim Notendruck Verständnis entgegenzubringen oder konnte die rechthaberische Haltung von Karl Kraus in Sachen Vertrag für seine Offenbach-Bearbeitungen bis in alle Verästelungen mit Lust nacherzählen.

Es ist ein Genuss, bei ihm die Musikgeschichte aus der Perspektive des Hinterzimmers protokolliert zu sehen; dabei wird einem von Neuem bewusst, welch entscheidende Rolle die UE für die Werke der Wiener Schule und für die zeitgenössische Musik gespielt hat, mit der grossen Zahl von Uraufführungen, über die im Anbruch (1919–1937) und in Pult und Taktstock (1924–1930) auch ausgiebig berichtet wurde; allerdings nur solange, bis die Hetze von rechts gegen «entartete Kunst» auch in Wien dominierte und die Publikationen eingestellt werden mussten. Alle Jahrgänge der beiden Zeitschriften sind heute in vollem Umfang digital zugänglich.

Zu erwähnen ist allerdings noch, dass diese Chronik 1975 entstanden ist, aber nicht vollendet und deshalb nicht gedruckt wurde. Auch vierzig Jahre später lohnt es sich noch, sie zu lesen – Heinsheimer ist 1993 in New York im Alter von 93 Jahren verstorben.

Hans W. Heinsheimer: UE – Die ersten 37 ½ Jahre. Eine Chronik des Verlags, 160 S., ill., € 19.95, Universal Edition, Wien 2017, ISBN 978-3-7024-7513-0