Von den Anfängen europäischer Mehrstimmigkeit

Vor 140 Jahren wurde die «Musica enchiriadis» letztmals übersetzt. Eine zeitgemässe, erläuternde Neuübertragung dieses wichtigen Traktats ist daher sehr willkommen, aber auch ein schwieriges Unterfangen.

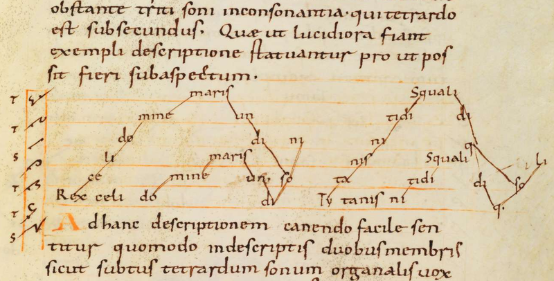

Die Musica enchiriadis, vielzitiert, aber im Detail allenfalls Experten bekannt, ist einer der gewichtigsten und wohl auch erfolgreichsten Traktate der abendländischen Musikgeschichte. Geschrieben im späten 9. Jahrhundert, vielleicht von einem 906 gestorbenen Abt namens Hoger von Werden, wurde das «Handbuch» in rund fünfzig Handschriften überliefert. Es erklärt das Tonsystem mitsamt eigener Notation, zunächst in der Ein-, dann in der Mehrstimmigkeit bis hin zum Organum. Was vielleicht «primitiv anmuten mag, zeugt von einem gewaltigen musikalischen Fortschritt, und so ist es auch sinnvoll, dass das Werk nun – nach 140 Jahren – in einer neuen Übersetzung vorliegt.

Drei aufschlussreiche Einleitungen zur Antikenrezeption (Michael Klaper), zur Einstimmigkeitslehre (Andreas Traub) und zur Mehrstimmigkeitslehre (Petra Weber) führen ins musikalische Denken jener Zeit ein. Philologische Überlegungen stehen dabei weniger im Zentrum als der Versuch, uns heute diesen Text zugänglich zu machen.

Man liest den Traktat am besten dreifach: Den deutschen Text mitsamt den Fussnoten, den man mit dem lateinischen Original vergleichen kann – und dazu die erläuternden Einleitungen. So erhellt sich die Musica enchiriadis in ihrer singulären Neuartigkeit, auch ihrer Komplexität, der sich eine Übersetzung und die Vermittlung ins Heute stellen müssen. Denn die Worte wurden anders verstanden. Das lateinische «vis» etwa ist von zentraler Bedeutung: Man möge die Kräfte der einzelnen Modi unterscheiden und erkennen, heisst es da: Die Koblenzer Musikwissenschaftlerin Petra Weber wählt dafür verschiedene Übersetzungen (Kraftfeld, Einfluss) und löst die einheitliche Begrifflichkeit damit auf. Das ist durchaus angemessen, verweist aber auch darauf, wie heikel das Übersetzen ist. Unsere modernen Begriffe greifen nicht ganz und können den alten Text sogar verfälschen.

Manchmal wird die Übersetzung so zu einem Eiertanz, man spürt ständig die Hemmung, gewisse Begriffe von heute zu verwenden, und vielleicht wäre es nützlich gewesen, gleichzeitig eine wörtliche und eine annähernd moderne Übertragung anzubieten. Gelegentlich gehen die Herausgeber denn auch allzu zurückhaltend mit «modernen» Erklärungen um. Ausgerechnet die einzigartige Dasia-Notation wird – im Gegensatz zum MGG-Artikel – nicht in moderne Notation übertragen; einige schwer verständliche Punkte darin kommen deshalb nicht zur Sprache. In solchen Momenten bewegen sich die beteiligten Musikwissenschaftler doch zu sehr in ihrem Expertentum und denken wenig an den interessierten Laien. Gewisse Worterklärungen wirken abgehoben, und eine Fussnote wie: «Es könnten Zusammenhänge mit dem nomos-Begriff bestehen, was wir jedoch hier nicht verfolgen.» mag allenfalls für den Kenner sinnvoll sein, verärgert aber den Leser. Ähnliche Details und Auslassungen, auch manche zwischen den Autoren ungenügend abgestimmte Übersetzungen zeugen davon, dass der Stoff etwas zu wenig durchdacht vermittelt wird. Schade, denn das Ganze ist hochspannend und verdient weite Beachtung.

Musik enchiriadis, lateinisch und deutsch, übersetzt und herausgegeben von Petra Weber, 147 S., Fr. 31.60, Wilhelm Fink, Paderborn 2016, ISBN 978-3-7705-6054-7