Komm du liebes Zitherlein

Ein umfangreicher Band dokumentiert nicht nur die Sammlung Mühlemann, sondern skizziert auch die Geschichte der Zither in der Schweiz.

In den 1970er-Jahren begegnete der Mittelschüler Lorenz Mühlemann der damals weitgehend vergessenen Akkordzither und war von ihrem Klang bezaubert. Aus dieser Liebe auf den ersten Blick ist eine Leidenschaft geworden. 2003 eröffnete er seine systematisch aufgebaute Sammlung von rund 250 Gebirgs- und Salonzithern in der ehemaligen Amtsschaffnerei in Trachselwald. Auf Voranmeldung oder am ersten Sonntag im Monat jeweils am Nachmittag kann man das Schweizer Zither- Kulturzentrum wie ein Museum besuchen, aber an den Sonntagvormittagen führt der initiative Leiter die Hals- und Brettzithern mit kurzen Erläuterungen und passenden Stücken, die er selber spielt, vor. Diese kommentierten Konzertstunden sind unterhaltsam und informativ und erinnern an eine Musikgattung zwischen Volks- und Kunstmusik, die in der zweiten Hälfte des 19. und im frühen 20. Jahrhundert zahlreichen Menschen in bescheidenen Umständen das Leben erleichterten.

Lorenz Mühlemann hat seine Saitenspiele in mehreren Wanderausstellungen und in vielen Kursen an die Leute herangetragen und zudem einen kleinen Verlag mit Zithernoten und Unterlegblättern aufgebaut.

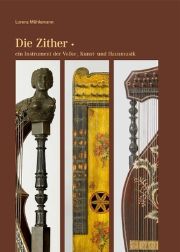

Nun hat dieser Spezialist seine Zitherinstrumente ausgemessen, beschrieben und durch Thomas Reck fotografieren lassen. Aus dieser Katalogsarbeit ist ein rund 400-seitiger Band geworden, der sich als schmuckes Bilderbuch geniessen lässt, der aber auch als kleine Geschichte der einheimischen Emmentaler, Entlebucher, Toggenburger und Krienser Halszither, der Glarner und Schwyzer Zither und all der Konzert-, Akkord- und Streichzithern dient.

In seinen Kommentaren greift der Autor auf Vorarbeiten zurück, kann aber auch mit eigenen Studien zur Instrumentenforschung beitragen. So hat er einen bisher unbekannten Halszithermacher, Sebastian Peter in Gontenschwil, Kanton Aargau, ausfindig gemacht, dessen Instrument von 1862 abgebildet ist (S. 21/33). Zudem ist von Johann Wegmüller, der 1890 eine Hanottere gebaut hat, die Rede, offenbar einem Nachkommen der Zithermacher Niklaus und Samuel Wegmüller in Ursenbach. Als wertvoller Hinweis gilt auch die Klärung eines bisherigen Missverständnisses: in Dürrenroth bei Huttwil war nicht nur der Holzschuh- und Zithermacher Abraham Kauer (1794–1870) am Werk, der als sechsjähriges Kind die älteste, im Jahr 1800 entstandene Emmentaler Halszither (Musikmuseum Basel) kaum angefertigt haben kann, sondern auch sein Vater Abraham Kauer sen. (1762–1844).

Die sogenannten Salonzithern, intarsierte, mit Schablonenmalerei oder Abziehbildern verzierte, in Serien fabrizierte Brettzithern wurden in der Regel aus Deutschland bezogen, aber offenbar auch in Brienz (A. Aplanalp), Bern (Jakob Klöti, Albin Hostettler) und Zürich (Otto Schärer) hergestellt. Neben Abbildungen aller Zithern der Sammlung Mühlemann erinnern Fotos von Spielern, Musikalien und liebevollen Details wie Blumendekorationen, ziselierten Neusilberbeschlägen, Etuis, bestickten Futteralen, Stimmschlüsseln und Zitherringen an die gute alte Zeit.

Lorenz Mühlemann, Die Zither – ein Instrument der Volks-, Kunst- und Hausmusik, 376 S., Fr. 65.00, Bundesamt für Kultur, Bern 2014, ISBN 978-3-9523397-3-2

Schweizer Zither-Kulturzentrum: www.zither.ch