73 x 3 Antworten

Über Jahrzehnte hat Bálint András Varga zeitgenössischen Komponisten die immer gleichen Fragen gestellt. Das Resultat sind Werkstattberichte in nuce, die eine enorme Bandbreite von Auskünften erhalten.

Das Problem, Nähe und Distanz in ein gesundes Verhältnis zu bringen, ist ein zutiefst menschliches – somit auch eines der Geschichtsschreibung. Wer etwas über die jüngere Musikpraxis erfahren will, trifft in der Regel auf distanziert-abstrakte Theorien, kulturgeschichtliche Konstellationen oder Beobachtungen aus der Vogelperspektive, wie sie einem wissenschaftlichen Vorgehen auch gebühren. Bálint András Varga, langjähriger Leiter der Promotions-Abteilung der Editio Musica Budapest, geht einen anderen Weg: Er nimmt die Abkürzung, er überlässt den Beteiligten das Wort. Drei Fragen stellte Varga 73 Komponisten von Gilbert Amy bis Hans Zender: Hatten Sie ein Erlebnis, das ihr musikalisches Denken veränderte? Lassen sie sich von Klängen ihrer Umgebung beeinflussen? Inwieweit kann man von einem persönlichen Stil sprechen und wo beginnt die Selbstwiederholung?

Nicht alle Komponisten können mit solchen Fragen etwas anfangen – sei es, weil sie lieber komponieren oder komponieren müssen, sei es, weil sie die Fragen schon zu oft hörten und oft beantworteten. Diejenigen, die sich einliessen, antworteten in enormer Bandbreite. Während zum Beispiel der Amerikaner Elliott Carter die Selbstwiederholung als ein Zeichen von Ermüdung deutet, hält sie der Italiener Sylvano Bussotti offenbar für unvermeidbar: «Selbstwiederholung (Vivaldi, Rossini, Webern etc. etc. etc. etc.) ist in erster Linie eine biologische Konstante des Menschen, nicht des Komponisten im Speziellen. Sie entsteht nicht, sie ist schon da. Stil ist eine retrospektive Kategorie, die meist a posteriori von Kritikern festgelegt wird, oft ohne den tiefen Sinn musikalischer Schöpfung zu bedenken.»

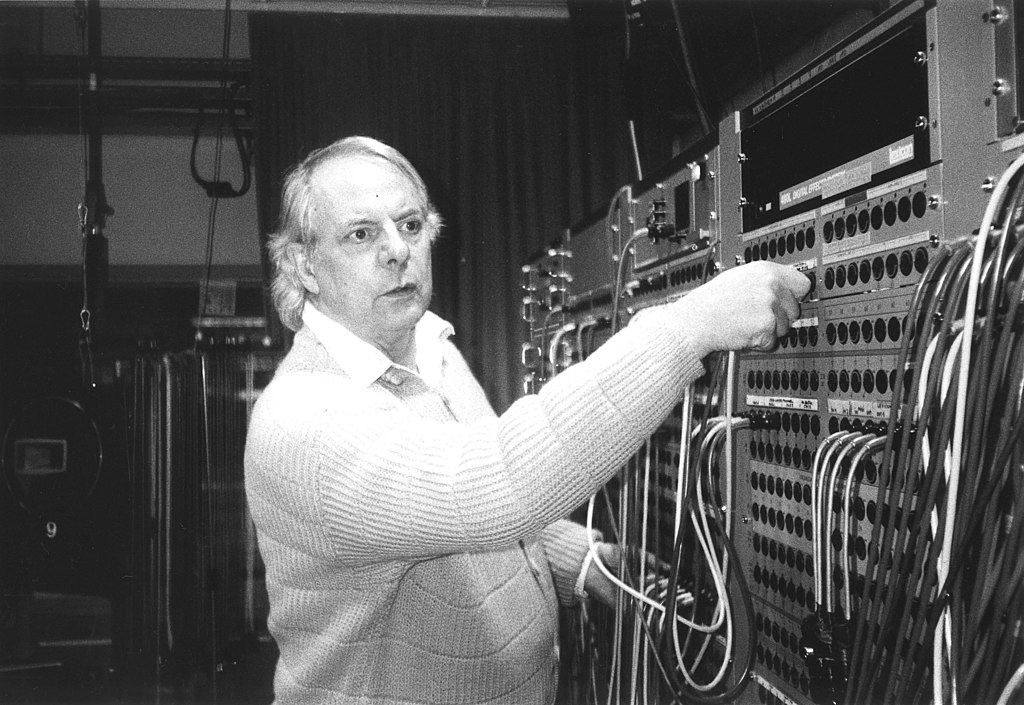

Viele Antithesen zeichnen ein sehr heterogenes Bild der Musik nach 1945. Grossen Anteil an der lebendigen Meinungsvielfalt hat die Auswahl der Komponisten, die von keinerlei Scheuklappen zeugt. Durch seine vielen Kontakte erreichte Varga namhafte Vertreter der amerikanischen Schule (Earle Brown, John Cage, Morton Feldman), viele Grössen der europäischen Avantgarde (Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Helmut Lachenmann), jüngere Komponisten wie Mark André, ältere wie Klaus Huber oder Krzysztof Penderecki. Allein Komponistinnen fehlen weitestgehend; leider kommen nur Unsuk Chin, Sofia Gubaidulina und Rebecca Saunders zu Wort.

Dennoch: Die sicher sehr aufwendige Sammlung bleibt faszinierend. Man wird nicht alles in einem Rutsch lesen. Vermutlich dient der mehr als 400-seitige Wälzer eher als Nachschlagewerk, das erste Annäherungen an einen ausgewählten Komponisten erlaubt. Vieles wirft aber auch ein erhellendes Licht auf das Musikschaffen vergangener Jahrhunderte. Wenn der Schweizer Klaus Huber auf den Produktionszwang inklusive Zeitdruck zu sprechen kommt, dann darf man auch schon mal an die Arbeitsbedingungen Johann Sebastian Bachs, Antonio Vivaldis oder Joseph Haydns denken. Das individuelle, subjektiv gesättigte «Opus perfectum et absolutum» ist in den Augen der meisten Komponisten nicht mehr als eine romantische Erfindung. Sie haben recht.

Bálint András Varga, Drei Fragen an 73 Komponisten, aus dem Englischen von Barbara Eckle, 416 S., € 29.90, ConBrio Verlagsgesellschaft, Regensburg 2014, ISBN 978-3-940768-42-1