Die Geburt des Komponisten

Musikalische Autorschaft wurde erst in späteren Phasen der Musikgeschichte mit einem klar umrissenen Begriff gefasst.

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit stand der Begriff «Autor» demjenigen von «Autorität» viel näher als dem, was wir heute «Autorschaft» nennen. Dass insbesondere für musikalische «Autoren» aus klassischen Zeiten kaum oder bestenfalls nebulöse Beispiele vorlagen, machte die Sache für die damaligen Gelehrten nicht einfacher. Während sich Petrarca problemlos als Nachfahre seiner klassisch-lateinischen «Väter» bezeichnen konnte, nannte Johannes Tinctoris in den 1470er-Jahren Komponisten als vorbildhaft, deren Wirken (nach seiner Darstellung) nicht weiter als vierzig Jahre zurücklag, wie zum Beispiel John Dunstable. Eine Namensliste in einem Traktat mag die Funktion einer historischen Legitimation haben; die Nennung eines Komponisten in einem frühen Musikdruck hat eher eine «urheberrechtliche» Funktion; die Überlieferung des Namens eines St. Gallischen Klosterbruders besitzt vermutlich nochmals einen anderen Stellenwert. Die Publikation von Michele Calella hat nun zum Ziel, differenziert zu präsentieren, wann und wie die Vorstellung des Komponisten als «Autor» in der Musik des Mittelalters und der frühen Neuzeit auftrat.

Das Buch untersucht musikhistorische Zusammenhänge wie auch den Kontext, der zur Konstruktion von mehr oder weniger ideologisch geprägten Bildern der musikalischen Vergangenheit geführt hat. Nach einem einführenden und begriffsklärenden ersten Kapitel, wo die philosophische und metahistorische Betrachtung den Vorrang hat, steht die konkrete Auslegung am historischen Beispiel im Zentrum der folgenden Seiten. Die enorme Fülle an Materialien, vom St. Gallen des 10. Jahrhunderts bis Monteverdi, wird in themenbezogenen Kapiteln gruppiert. Das zweite Kapitel, über die Autorschaft in der Handschriftenkultur, gipfelt in Überlegungen zum Repertoire des 15. Jahrhunderts. Die Funktion des Autors, der häufig auch in den gesungenen Texten genannt wurde, verstärkte sich damals wahrscheinlich im Rahmen einer sozialen Aufwertung des Musikerberufs. Folgerichtig befasst sich das dritte Kapitel mit einer damit eng verknüpften Frage, nämlich nach dem Verhältnis zwischen dem (namentlich genannten) Komponisten und seinem Publikum nach der Erfindung des Musikdrucks. Verschiedene Zusammenhänge spielen dabei eine Rolle: von der Beziehung des Musikers zu seinen Mäzenen bis zum Schutz seiner finanziellen Rechte über Druckprivilegien.

Im Kontext eines musiktheoretischen oder -historischen Diskurses erscheint ein Interesse für das musikalische Komponieren (anstatt einer Darstellung der philosophischen Lehre der «musica») eher spät. Zentral im vierten Kapitel ist, wie erwartet, der Musikschriftsteller Johannes Tinctoris, der in Neapel eine praxisbezogene Musiklehre zu verfassen suchte. Eine neuzeitliche Auffassung der Komponistenrolle erscheint dann in der Theorie des 16. Jahrhunderts. Beispielhaft ist die Konstruktion von Josquin als hervorragendem Komponisten in Glareans Dodekachordon, die im fünften und letzten Kapitel behandelt wird. Gleichsam als Ausblick endet Calellas Darstellung mit der bekannten Polemik zwischen Giovanni Maria Artusi und Claudio Monteverdi, die letzteren zur Prägung des Begriffs der seconda prattica anregte. Der rational denkende Theoretiker gerät dabei in Streit mit dem sich auf die Sinneswahrnehmung und auf die enge Anlehnung an den zu vertonenden Text stützenden Komponisten. Neu ist, dass gerade der Praktiker hier eine Musikgeschichte entwirft und seine Innovationen historisch bewusst legitimiert.

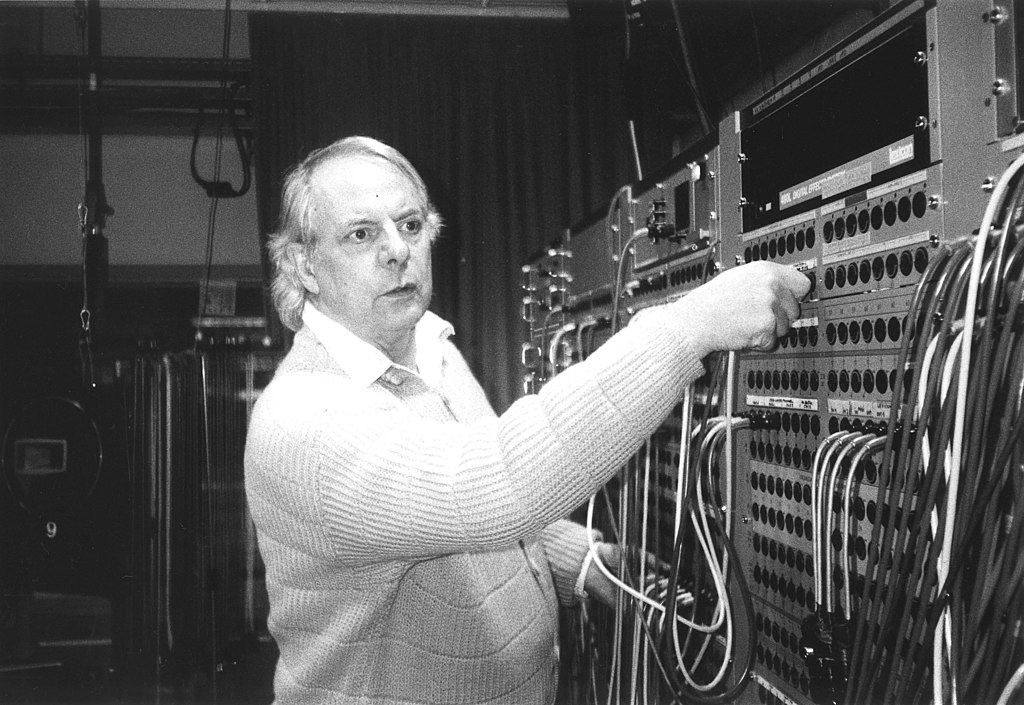

Eine überaus reiche Quellen- und Literaturliste und das unentbehrliche Namensregister runden das Buch ab. Die Aufnahme des Buches von Michele Calella, der zur Zeit Professor an der Universität Wien ist, in der Reihe Schweizer Beiträge zur Musikforschung verdanken wir seiner vormaligen Tätigkeit am Zürcher Institut für Musikwissenschaft. Nach mehr als zehn Jahren erscheint nämlich hiermit die (selbstverständlich erweiterte und aktualisierte) Habilitationsschrift, die in seinen Schweizer Jahren entstand.

Michele Calella, Musikalische Autorschaft: Der Komponist zwischen Mittelalter und Neuzeit, Schweizer Beiträge zur Musikforschung, Band 20, 355 S., € 46.95, Bärenreiter, Kassel 2014, ISBN 978-3-761818-65-7