50 sonate per pianoforte di Leopold Koželuch

Caratteristiche, stile e significato spiegati da due sonate.

Anche sette delle prime sonate manoscritte sopravvissute e quindi non databili - nel volume IV della nuova edizione n. 44-50, probabilmente prima del 1773 - non sono chiaramente destinate al clavicembalo, ma sono state scritte per il "fortepiano", che all'epoca era in ascesa. Possono competere con le prime sonate di Haydn in termini di inventiva e profondità di emozioni. Una di esse in mi bemolle maggiore, la n. 47, presenta ancora una forma sonata a due parti (senza sviluppo) nel primo movimento, Adagio, come nella Sonata in mi bemolle maggiore K. 282 di Mozart. Mozart la compose probabilmente all'inizio del 1775 a Monaco di Baviera durante la prima del dramma giocoso ivi ordinato. La finta giardiniera e si può probabilmente escludere l'influenza di Koželuch. Si tratta di un residuo del primo periodo classico.

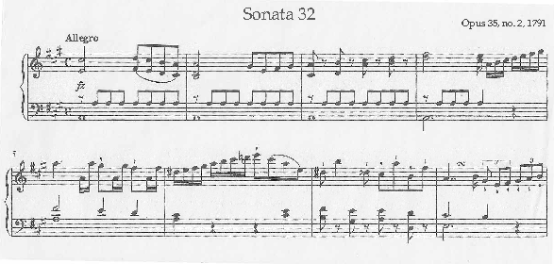

Due grandi sonate mature del periodo creativo medio meritano di essere descritte in modo più dettagliato. Quella in la maggiore op. 35 n. 2 del 1791 è in tre movimenti e, come la maggior parte, è costituita da una forma sonata, una forma canzone composita e una forma rondò. Il Esempio di musica 1 mostra il preludio al tema principale nella forma del periodo; il postludio è esteso a 12 battute.

Dopo il passaggio graduale alla tonalità dominante, l'accordo di settima dominante rimane per quattro battute. Qui (Esempio di musica 2) alla battuta 35 potrebbe quindi essere l'inizio del movimento secondario. Sorprendentemente, il motivo di apertura del tema principale appare in mi minore anziché in mi maggiore.

Il Esempio di musica 3 mostra una fallacia nella battuta 49 e l'accordo di sesta aumentata in quinta alla dominante e, nel preludio alla battuta 53, l'inizio del movimento secondario relativamente breve (26 battute). In ogni caso, nella musica di Beethoven si può parlare solo di un "gruppo finale", di cui spesso si parla in alcune teorie formali. Nella sezione di sviluppo, il compositore utilizza un gran numero di motivi del movimento principale in ampie quinte. Quattro battute complete dell'apertura in re maggiore potrebbero indurre l'ascoltatore a pensare all'inizio di una ripresa.

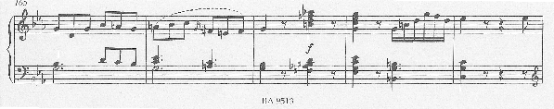

Nelle battute 111-117, la guida complementare a due parti della mano destra (Esempio di musica 4).

Invece di preparare la ricapitolazione con una pausa più lunga sulla dominante, Koželuch utilizza un mezzo molto più drastico, ovvero una pausa generale di una battuta. Lasciamo all'intuizione di un lettore attento, qualora si procuri gli appunti, il notevole confronto tra esposizione e ricapitolazione con movimento principale abbreviato e clausola subordinata estesa e le numerose differenze nei dettagli. Ne vale la pena!

La fine di questo movimento merita un piccolo commento: Qui i segni di ripetizione, che erano altrimenti consueti nelle prime sonate classiche e soprattutto in quelle classiche per ripetere lo sviluppo e la ricapitolazione, mancano anche in Mozart. Koželuch rompe con questa tradizione qui e in tutte le sonate per pianoforte successive. Torneremo su questo punto. - Sarà più facile descrivere i due movimenti rimanenti, entrambi con una sezione in miniatura al centro ed entrambi di scintillante ingegnosità. L'Adagio espressivo si rivela quando gli ornamenti scritti con precisione (chiamati nel XVIII secolo "cambiamenti arbitrari" in contrapposizione ai "modi essenziali") vengono riconosciuti come tali. Il Rondò offre molto di più di un semplice finale. Il suo tema principale - o diciamo meglio: il suo ritornello - compare solo tre volte, la seconda molto abbreviata, ma fa anche da cornice al Minore e quindi non appare mai banale. Poiché l'Allegro del primo movimento si avvicina a volte a una firma di tempo allebreve e l'Allegro del rondò è annotato in tempo due-quattro, il primo dovrebbe essere preso al volo e il secondo un po' più lentamente. Il pubblico rimarrà stupito dall'abbagliante virtuosismo dell'esecuzione, anche se il livello di difficoltà è abbastanza accessibile a un dilettante esperto (circa livello 8-9 secondo Klaus Wolters) grazie alla scrittura manuale del pianista esperto.

Cinque sonate nei primi due volumi e sei nei volumi III e IV iniziano con un movimento in tonalità minore. Come per Mozart, si tratta di una piccola minoranza, ma che merita particolare attenzione. In esse Koželuch sperimenta elementi polifonici, ad esempio all'inizio della Sonata op. 26 n. 2 in la minore del 1788 (Nota esempio 5).

Il movimento secondario inizia normalmente con un tema di dodici battute nella tonalità parallela di do maggiore. Ma quando lo stesso tema appare in Mi bemolle maggiore senza alcuna modulazione dopo una pausa generale di quasi due battute, la sorpresa è perfetta. Schubert ci saluta. Tra l'altro, la pausa generale richiede un tempo allegro e vivace.

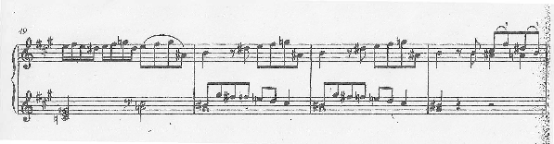

Ancora più interessante, anche per l'insolita sequenza dei movimenti, è la Sonata op. 30 n. 3 in do minore del 1789, che inizia con un'ampia sezione di movimento lento, troppo estesa per essere un'introduzione, anche se rimane incompiuta sulla dominante.

Le prime 8 battute (Nota esempio 6) sembrano il preludio di un periodo. Le semicrome punteggiate con note da trenta secondi evocano una marcia funebre.

Attacca l'Allegro in forma sonata. Anche in questo caso l'inizio, cioè il tema del movimento principale (Nota esempio 7) un movimento precedente. Viene esteso a 14 battute ripetendo la semifinale. Invece di un movimento finale, c'è una sezione di transizione verso il parallelo maggiore di sole 16 battute. Il movimento secondario (Nota esempio 8), con le sue 36 battute, è estremamente breve rispetto ad altre sonate di Koželuch e dei suoi contemporanei.

Come di consueto, il segno di ripetizione appare alla fine dell'esposizione. Ma dove deve iniziare la ripetizione, con il Largo o con l'Allegro? Il compositore non lo specifica, perché è ovvio: con l'Allegro! Anche in questo caso la sezione di sviluppo sarebbe molto breve, 32 battute. Ma la ricapitolazione inizia davvero qui, alla battuta 142, nella tonalità di sol minore? No, come nella sonata in la maggiore, si tratta di una finta ricapitolazione. (Nota esempio 9).

La "correzione" in do minore (Nota esempio 10). Schubert si spinge molto più in là: nelle due sonate per pianoforte in la minore e in do maggiore ("Reliquie"), scritte quasi contemporaneamente, oscura deliberatamente e completamente l'inizio della ricapitolazione, su cui i teorici della musica possono discutere. Con Schubert, si tratta di una partenza verso nuovi lidi. Dovremmo concedere anche a Koželuch una simile partenza su scala più modesta?

Koželuch rompe con un'altra tradizione già citata in precedenza alla fine della ricapitolazione, ovvero la ripetizione della sezione di sviluppo più la ricapitolazione. Ciò non sarebbe possibile perché l'Allegro e il Largo che conclude il movimento sono indissolubilmente legati. Ciò è particolarmente evidente nella pagina facsimile della prima edizione riprodotta nell'edizione Bärenreiter, ovvero l'unica fonte: non c'è la doppia battuta, ma solo il nuovo segno di battuta 2/4. Ma anche senza la pagina facsimile, l'incastro è chiaramente evidente: l'accordo iniziale del Largo forma la conclusione della cadenza alla fine dell'Allegro. Ciò solleva la questione se Koželuch sia stato ispirato da questa sonata in do minore, composta due anni prima della sonata in la maggiore discussa sopra, a riconsiderare la seconda ripetizione di una forma sonata. Si tratta di una questione molto dibattuta nella prassi esecutiva. Mozart rinuncia alla seconda ripetizione nelle forme sonate, anche se raramente.

Facciamo una digressione: nelle sonate per pianoforte di Mozart, questo vale solo per le ultime due, la K. 570 in si bemolle maggiore e la 576 in re maggiore. Tuttavia, la situazione delle fonti per la sonata in si bemolle maggiore è sfavorevole, ma il caso è chiaro. Esiste solo una sonata per pianoforte e violino: K. 481 in mi bemolle maggiore, nessuno dei trii per pianoforte e uno dei quartetti per archi: K. 575 in re maggiore. Ciò significa che Mozart li ha utilizzati deliberatamente. Quindi possono essere suonati dove Mozart li ha scritti. Purtroppo, però, si sentono raramente nei recital di pianoforte e di musica da camera o nelle registrazioni, anche da parte di interpreti di spicco. Koželuch, a differenza di Mozart, si attenne a questa decisione fino alla fine della sua vita.

Il secondo movimento della sonata in due movimenti ricomincia attacca, un rondò in do maggiore liberatorio. Il ritornello appare una volta in sol maggiore, fortemente modificato, e una volta in do minore come breve richiamo al primo movimento.

Nel complesso, l'opera di Koželuch non è solo utile per i pianisti, ma anche come interessante raccolta di esempi per il tema della teoria della forma, ovvero l'argomento che accomuna tutte le altre materie della cosiddetta teoria musicale ed è adatto a colmare il divario tra teoria e pratica interpretativa.