Tanto tradizionale quanto individuale

Nei suoi Quartetti per archi n. 1 e 2, Camille Saint-Saëns corregge e contrasta sempre immediatamente la vicinanza ai modelli classici con l'inaspettato.

Al di fuori della sfera culturale francese, i due quartetti per archi op. 112 (1899) e op. 153 (1918) di Camille Saint-Saëns conducono un'esistenza marginale. Le opere di altri compositori francesi sono troppo dominanti, soprattutto le pietre miliari epocali del genere di Claude Debussy (op. 10, 1893) e Maurice Ravel (Fa maggiore, 1904). Ma anche i contributi di Darius Milhaud, Gabriel Fauré e César Franck non sono stati completamente dimenticati.

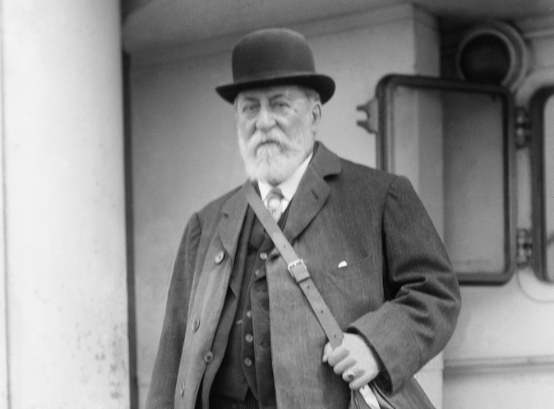

Saint-Saëns è un fenomeno della storia della musica. Come Max Bruch, non ha mai abbandonato la strada della tonalità e alcune delle sue opere suonano fuori dal tempo. Tuttavia, mentre il Quintetto in la minore e l'Ottetto in si bemolle maggiore di Bruch del 1918/19, ad esempio, potrebbero essere stati scritti 60 anni prima, i due quartetti per archi in mi minore (1899) e in sol maggiore (1918) del compositore francese mostrano chiaramente i tratti del loro tempo di composizione. Saint-Saëns era piuttosto aperto nei confronti di Gustav Mahler e di altri modernisti che si rifacevano al tardo romanticismo, mentre etichettava come "pazzi" coloro che rovesciavano le leggi e le forme conosciute, come Igor Stravinsky, Debussy e il gruppo Les Six.

La sua musica è sempre tecnicamente impeccabile, caratterizzata da grande raffinatezza e ingegnosità e da melodie accattivanti. Allo stesso tempo, è sempre strettamente legata alla tradizione e ancorata ai principi formali che si sono evoluti nel corso dei secoli. Allo stesso tempo, però, è pieno di sorprese, idee brillanti ed effetti introvabili altrove. Questo caratterizza l'individualista Saint-Säens, che spesso è stato ingiustamente accusato di essere arretrato solo perché non ha voluto seguire gli sconvolgimenti del XX secolo. Egli, infatti, mutava costantemente nel proprio stile, l'unico a sua disposizione, anche se a volte sceglieva di tornare indietro. È possibile essere innovativi anche in un linguaggio ancestrale che riconosce le proprie radici. Non va dimenticato che il compositore è stato un pianista e un musicista focoso fino alla fine.

I due quartetti sono molto diversi. Con i suoi 30 minuti di durata, il 1° Quartetto per archi sovrasta già la sua controparte di Haydniana brevità, composta quasi una generazione dopo. Nell'annuncio della casa editrice Bärenreiter si legge che la forma e lo stile dei quartetti si rifanno (tra l'altro) all'estetica di questo grande padre del genere. Questo è a volte sorprendentemente vero nel secondo quartetto, ma come argomento di vendita o stigma - a seconda di come lo si guarda - è troppo poco. Il compositore corregge e contrasta sempre questa vicinanza immediatamente con l'inaspettato, ad esempio con tecniche fugali grandiose e complesse. Nell'opera tarda, più tradizionale, è particolarmente coinvolgente il movimento lento, profondamente sentito, che può certamente essere inteso come un'allusione alla devastazione e alla tristezza dell'epoca. Il 1° Quartetto, suonato dalle grandi star della scena d'archi francofona subito dopo la sua pubblicazione (ad esempio Eugène Ysaÿe e Pablo Sarasate), non è altro che un capolavoro senza riserve. Con le sue ricche armonie, il contrappunto e i passaggi d'effetto, ritmicamente avvincenti come lo Scherzo, gli archi gratificati e pieni di melodia appassionata, merita il posto che gli spetta accanto alle opere dei famosi tardo-romantici.

Camille Saint-Saëns: Quartetto per archi n. 1 in mi minore op. 112, parti, BA 10927, € 32,95; Quartetto per archi n. 2 in sol maggiore op. 153, parti, BA 10928, € 34,95; n. 1 + 2, partitura di studio, TP 779, € 29,95; Bärenreiter, Kassel