(Giovanni) Henrico Albicastro

Se si crede al primo "Lessico musicale" in lingua tedesca di Johann Gottfried Walther (1728), il compositore barocco Albicastro (1662?-1730) era "uno Schweitzer". Tuttavia, per secoli non è stato possibile trovare alcuna prova o testimonianza del contrario.

Documenti venuti alla luce solo quest'anno indicano molto probabilmente Klosterneuburg, vicino a Vienna, come luogo di origine. Sono stati trovati dal filosofo e genealogista olandese Marcel Wissenburg, che è stato intervistato nel Giornale musicale di ottobre/novembre 2016 (pag. 10 e segg.) ne ha dato notizia. Tuttavia, non è ancora chiaro dove il compositore abbia ricevuto la sua formazione musicale - pare fosse un violinista virtuoso - come sia arrivato nei Paesi Bassi, il Paese in cui ha trascorso la maggior parte della sua vita, perché abbia scritto la maggior parte delle sue opere durante il periodo più intenso della sua carriera militare e perché poi abbia improvvisamente smesso di comporre.

Otmar Tönz, professore emerito ed ex primario della clinica pediatrica di Lucerna, nonché appassionato ricercatore musicale, ha iniziato a cercare il luogo di origine di Albicastro nel 2006. Nel 2010, insieme al musicologo Rudolf Rasch, ha riferito in un Articolo del Giornale musicale svizzero sulla ricerca (SMZ 4/2010, pag. 19 e segg.)

Rudolf Rasch e Otmar Tönz hanno anche riassunto i risultati dettagliati della ricerca, fino ad allora infruttuosa, in una pubblicazione di 65 pagine: Otmar Tönz, Rudolf Rasch, Henrici Albicastro, Seconda edizione riveduta e ampliata. [Università di Scienze Applicate alla Musica, Lucerna 2011.

Albicastro compose 51 sonate per violino solo (con b.c.), 2 per viola da gamba, 60 sonate per trio e 12 concerti (quartetti); inoltre la cantata per soprano Coelestes angelici chori. Delle 11 raccolte di sonate, 2 sono completamente perdute e 2 parzialmente perdute, l'opera II presumibilmente solo dopo la seconda guerra mondiale.

Breve biografia di Albicastro e piccola mostra delle sue opere

Autore: Otmar Tönz (1926-2016)

Stato delle conoscenze 2015

Poco dopo la metà del XVII secolo, nell'area culturale europea nacque un ragazzo di nome Joh. Heinrich Weissenburg, anche se senza un'annotazione ufficiale in un registro di battesimo, vale a dire che i posteri non conoscevano né il nome della madre, né la professione del padre, né la data del battesimo, né il luogo di nascita. Non è dai registri, ma dall'ulteriore corso della sua storia di vita registrata retrospettivamente che apprendiamo che questo ragazzo possedeva un talento straordinario: padroneggiava precocemente il violino ad alto livello e imparava con facilità anche la teoria musicale e la composizione.

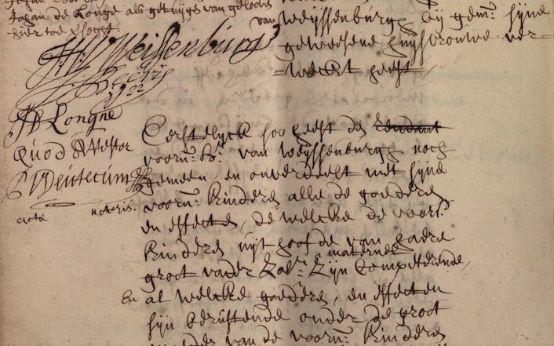

Il primo e unico documento che abbiamo è del giovane Weyssenburg, già adulto, che fu nominato Musicus Academiae all'Università di Leida nei Paesi Bassi. Non si sa come sia finito nei Paesi Bassi. Il documento universitario sopra citato contiene un dato molto importante oltre al suo impiego: Egli si descrive come Viennensis (da Vienna) in termini di origine. Da allora, innumerevoli fan di Albicastro hanno probabilmente cercato nei documenti ecclesiastici e secolari di Vienna, ma - come noi - senza successo.

La confusione è stata poi causata dalla successiva comparsa del lemma "Albicastro" nel primo lessico musicale in lingua tedesca di J.G. Walther (1728): "Albicastro (Henrici) ein Schweitzer, Weissenburg eigentlich genannt..." L'interesse si è concentrato sulla Svizzera, fino ad oggi. Le sue opere sono state pubblicate nella collana "Schweizerische Musikdenkmäler" e finanziate dalla Confederazione Svizzera. Anche il primo lavoro accademico è stato realizzato in questo Paese. Il violinista svizzero e musicista da camera bavarese Walter Probst copiò l'intera opera, che all'epoca non era ancora stampata, in una grafia molto bella e contemporaneamente scrisse il basso. Infine, negli anni '70, il professor Kurt Fischer scoprì la cantata solistica Coelestis angelici chori al Conservatorio di Bruxelles.

Tutto ciò che sappiamo dell'infanzia e della giovinezza di Albicastro è che fu un genio musicale precoce nel suonare il violino e nel comporre sonate monofoniche e polifoniche, prevalentemente in stile italiano (sul modello di Arcangelo Corelli). Purtroppo non sappiamo nulla della sua formazione scolastica e musicale. Probabilmente frequentò la scuola di latino (e le lezioni di italiano) solo al livello più basso; gli errori ortografici e grammaticali sono troppo frequenti, come ad esempio l'uso del genitivo per il suo nome di battesimo.

Carriera militare e musicale

Nei Paesi Bassi, Weissenburg si arruolò anche nell'esercito, dove salì di dieci gradi in una carriera lunga e di successo, da sottufficiale a capitano di cavalleria. Prestò servizio nei reggimenti olandesi che parteciparono alla guerra di successione spagnola. Dal 1706 firmò le sue opere musicali esclusivamente con Henrici Albicastro, mentre dal 1686 in poi firmò i suoi documenti ufficiali e privati con (Johan) Hendrick van Weyssenburgh.

Intorno ai 40 anni, ci fu una profonda svolta nella sua vita: mise da parte il violino e si concentrò esclusivamente sulla carriera militare nelle truppe a cavallo. Questo cambiamento di carriera può probabilmente essere visto come un'espressione della sua ambizione. Un gruppo di incisori svizzeri vede il suo personale posto da sogno sul "Feldherrenhügel".

Situazione familiare

Nel 1705 sposò Cornelia Maria Coeberg, figlia di un mercante di Grave, città fortificata e di guarnigione sulla Mosa. Dopo la nascita del primo figlio, si stabilirono nella stessa via (Klinkerstraat), diagonalmente ai genitori di lei. Il primo figlio si chiamava Gerhardus Alexander, anche lui seguì le orme del padre e intraprese la carriera militare, ma purtroppo morì all'età di 22 anni. Seguì la figlia Johanna Allegundis, laboriosa e intelligente, che sposò l'amministratore della casa principesca degli Hohenzoller-Sigmaringen - Petrus Johannes Hengst - e lasciò una famiglia numerosa, i cui ultimi discendenti sono ancora in vita.

Lo seguì un altro ragazzo, Johannes Michaelis, che, come Gerhard, aveva anch'egli frequentato la scuola latina dei Carmelitani a Boxmeer. Alla fine riuscì a intraprendere la carriera militare. Ma nonostante i suoi dieci figli, la linea dei von Weissenburg si esaurì tra i suoi nipoti, tanto che questa famiglia si estinse nei Paesi Bassi o emigrò. Infine, seguì la quarta figlia Everdina Alexandrina. Di lei abbiamo solo una registrazione di battesimo. Nacque a Grave nel 1713 ed entrò nell'Ordine Carmelitano come infermiera nel 1734.

Non ci sono indicazioni sulla morte della moglie. In ogni caso, il vedovo sessantunenne si sposò una seconda volta il 15 febbraio 1722. La prescelta fu Petronella Baronessa Rhoe d'Oppsinnigh, una baronessa che avrebbe potuto realizzare il suo sogno di una collina militare, ma il cui stile di vita superava di gran lunga le possibilità finanziarie del cavaliere. Innanzitutto, si dovettero acquistare due cavalli, una carrozza e delle scuderie. La lussuosa vita sociale e gli altri costi non solo portarono alla povertà, ma anche a una grande montagna di debiti, che i figli del primo matrimonio e la vedova del secondo matrimonio dovettero ripagare.

Lavoro compositivo

Se Albicastro abbandonò il violino quando entrò nelle scuole militari, questo non vale per il suo quaderno di composizione. Paradossalmente, proprio in questo periodo iniziò la fase musicalmente più produttiva della sua vita. È quasi incredibile che negli anni dell'addestramento militare e dei primi passi della carriera abbia composto esattamente 100 sonate, per lo più in quattro movimenti, in tutte le tonalità maggiori e minori, alcune delle quali tecnicamente molto impegnative: piene di doppi stop e di estesi movimenti fugati. La sola scrittura è un lavoro enorme. Per altri, 100 sonate sono il lavoro di una vita. Se aggiungiamo le opere precedenti, quelle successive e quelle perdute, arriviamo a circa 130 composizioni, soprattutto sonate.

Va sottolineata una forma particolare, la Folia, un tema con variazioni "omesse". Anche Corelli scrisse una Folia, l'op. V / n. 6, e in onore del suo maestro spirituale, Albicastro include anche la sua come op. V / n. 6. Un confronto rivela: Il romano scrive secondo le regole dell'arte, attenendosi ai numeri di battuta e di movimento storicamente prescritti, vivace ma non esuberante, artisticamente molto pulito. La scrittura di Albicastro è piuttosto selvaggia, con movimenti di diversa lunghezza, tempi talvolta molto elevati, esplosioni emotivamente potenti e un finale roboante nelle ultime battute.

L'unica composizione vocale di Albicastro è Coelestes angelici chori, una cantata sacra per voce alta, archi e basso continuo. Forse l'ultimo brano musicale di Albicastro? Un bellissimo lavoro vocale che si apre con un movimento principale brillante e ricco di colori. Segue un recitativo di incredibile bellezza (conosciuto quasi solo da Bach), seguito da un adagio delicatamente scorrevole in cui morbidi violini solisti si intrecciano al canto. La cantata si conclude con un festoso Alleluia.