Kompakte Einführung ins Musikbusiness

Wer sich einen Überblick über die Mechanismen im heutigen Musikgeschäft verschaffen wollte, hatte am 10. und 11. Mai die beste Gelegenheit dazu. Ein Bericht.

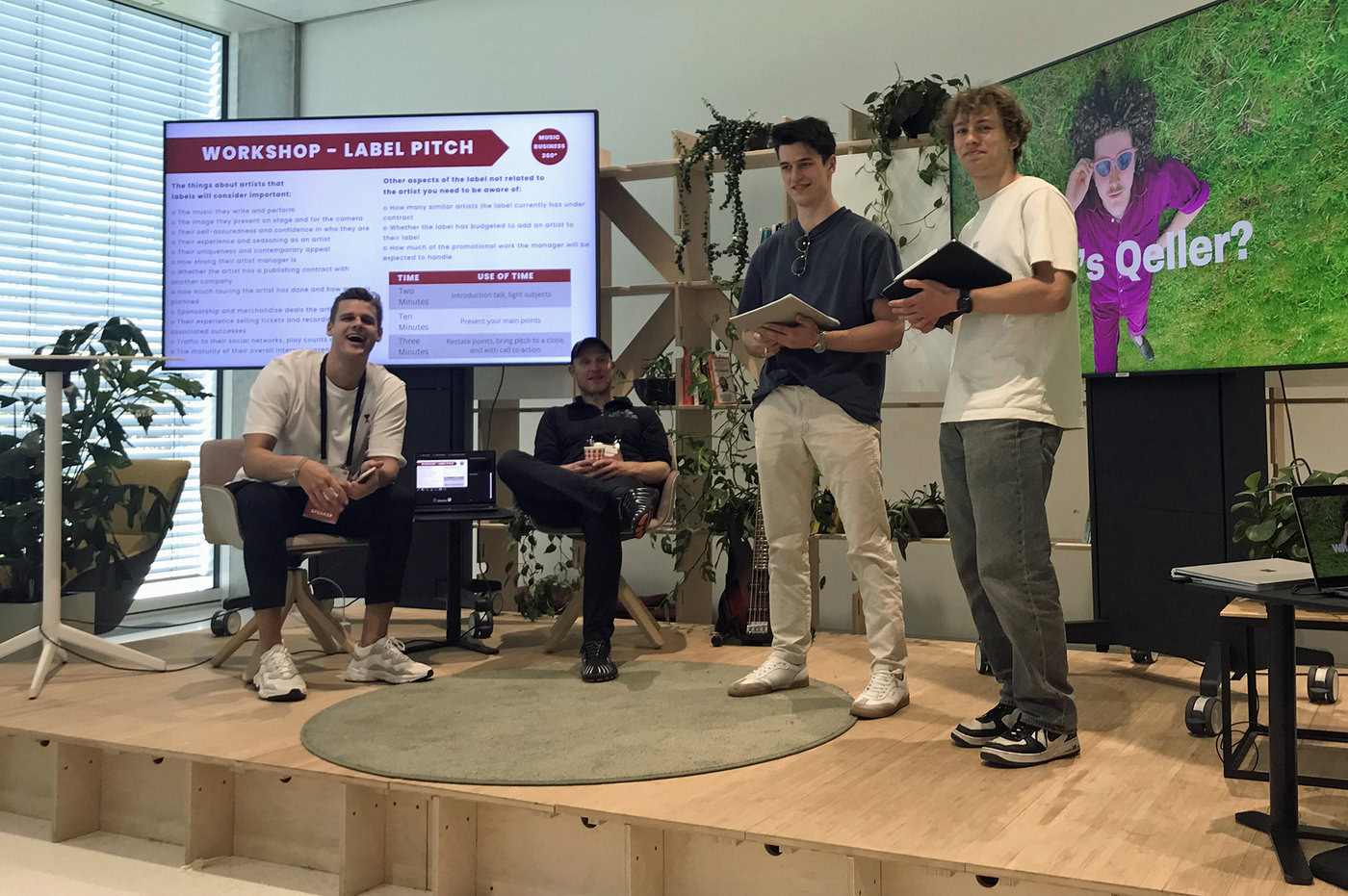

An der Hochschule St. Gallen kümmert sich ein Verein Studierender namens «Amplify» darum, dass an der Wirtschafts- und Management-Schmiede auch die Musik ihren Platz hat. Auf ihn ist das Music Managers Forum (MMF) Schweiz, der «schweizerische Verband der MusikmanagerInnen» zugegangen. Den Vorschlag, einen Workshop zu Berufsmöglichkeiten in der Musikbranche zu veranstalten, hat Amplify bereitwillig aufgenommen. Gelungen ist dabei auf Anhieb ein hochinteressanter Einblick in den Maschinenraum der Branche. Dass der Workshop unter dem Titel «Music Business 360°» sogar international eine Lücke füllt, zeigte sich nicht zuletzt daran, dass auch zahlreiche Interessierte aus Deutschland anreisten, um von Crashkurs und Networking profitieren zu können.

Die Karriere starten

Unter Mitwirkung von Talenten am Anfang ihrer Karriere spielten die Teilnehmer durch, wie Eigenmarketing auf den sozialen Medien, Kontakte zu Management, Labels und schliesslich Konzertorganisationen gestaltet werden müssen. Modell standen die real existierenden Newcomer Qeller, Katy Delusion und Manic Pixxies.

Da erfuhr man zunächst, dass mit Blick auf den Karrierestart im Musikbusiness ein ganz neuer Markt entstanden ist. Labels und Agenturen engagieren sich heute in der Regel, wenn Newcomer mit Hilfe von Onlineplattformen wie Spotify, Youtube, Instagram und Tiktok eine solide Fangemeinde aufgebaut haben und Singles, EP (Extended Play) oder ganze Alben inklusive Videomaterial bereits vorweisen können. Das hat den Markt für Start-ups geöffnet, die den Aufbau einer Fanbasis in den sozialen Medien aktiv mitgestalten. Vertreten waren in St. Gallen die Berliner Jukebird und die Londoner Playliveartist, die Unterstützung im digitalen Aufbau von Reichweite bieten.

Globale Nischen finden

Hellhörig machten Aussagen von Andreas Ryser, dem CEO des Schweizer Indie-Labels Mouthwatering Records mit Acts wie Black Sea Dahu und Evelinn Trouble. Ryser ist auch Präsident des Verbands unabhängiger Musiklabels der Schweiz. Die Indies haben ihre Stärken in den Nischen, die für die drei Grossen – Sony, Warner und Universal – wegen zu viel Aufwand in zu kleinen Märkten uninteressant sind. Der sehr kleine und überdies auch noch sprachlich fragmentierte Markt in der Schweiz müsste ein solche Nische sein – geografisch gesehen. Internet, Streaming und Social Media haben das Verständnis von Nischen allerdings völlig neu definiert und paradoxerweise globalisiert.

Wer sich in einer Nische positioniert, hat in einem Land möglicherweise eine viel zu kleine Community. Wer dieselbe Nische aber weltweit in allen Ländern findet, hat einen sehr interessanten Markt. Das führt dazu, dass in einer Nische Aktive auch in der Schweiz gar nicht mehr ein einheimisches Publikum ins Auge fassen, sondern von Beginn weg global zu agieren versuchen. Globalisierung, Diversität und Identitätspolitik haben den Markt darüber hinaus mittlerweile derart fragmentiert, dass man feststellen kann: Die Nische ist der neue Mainstream. Geografisch-lokale Identitäten spielen, wie Ryser weiter ausführte, in der globalen urbanen Musikszene kaum mehr eine Rolle.

Kasse machen mit «alten» Songs

Die Streamingdienste – Spotify, Apple, Amazon etc. – haben den Markt aber auch in anderer Hinsicht revolutioniert. Das erläuterte Robin Kreimeyer als Vertreter von Sony Music GSA (wobei GSA für «Germany, Switzerland and Austria» steht). Wurde früher mit Neuerscheinungen in der Anfangsphase Umsatz generiert, hören die Nutzenden auch (und vor allem) wieder die Musik vergangener Zeiten, womit sich der Umsatz eines Songs über Jahre, ja Jahrzehnte erstrecken kann. Die grossen Labels machen deshalb hauptsächlich mit dem Back-up-Katalog Kasse. Die Urheberrechte eines Musikers, einer Musikerin werden so zu einem Investitionsgut, vergleichbar einer Aktie, die über Jahre oder Jahrzehnte hinweg eine Dividende erzielt. Es erstaunt denn auch nicht, dass etablierte Top-Acts wie Bob Dylan, Bruce Springsteen, Neil Young, Rod Stewart und andere die Rechte an ihren Songs mittlerweile für zum Teil dreistellige Millionenbeträge veräussern können.

Schweizer Player im Aufwind

Der St. Galler Crashkurs endete mit einem Public Viewing des European Song Contests. Der Sieg Nemos unterstrich den Eindruck im Workshop, dass die Schweiz daran ist, zu einer gewichtigen Mitspielerin in der europäischen Kreativwirtschaft oder gar zu einer Trendsetterin der Branche zu werden.

Die Dynamik hat bereits alle Bereiche von Produktion und Management erfasst. Dienstleister wie die Aarauer Produktionsfirma Solver, die auch schon umfassende Konzerttourneen auf vier Kontinenten organisiert hat, oder die Zürcher NoHook, die in der Rap-Szene mittlerweile über die Landesgrenzen hinweg mitredet, dürften auch hierzulande bekannter werden. Die Szene vernetzt sich international immer intensiver. Gast in St. Gallen war zum Beispiel auch der legendäre englische Produzent und Manager Stephen Budd, der mit seiner Warmherzigkeit und Empathie im Coaching von Newcomern das Klischee der zynischen und materialistischen Musikbranche auf eindrückliche Weise relativierte.