Die Klassikbranche und ihre dringlichen Fragen

Das internationale Treffen Classical:Next fand erstmals in Berlin statt. Mehr 1400 Menschen aus 49 Ländern haben an dem intensiven Vernetzungs- und Bildungsprogramm vom 13. bis 17. Mai 2024 teilgenommen – aber nur wenige aus der Schweiz.

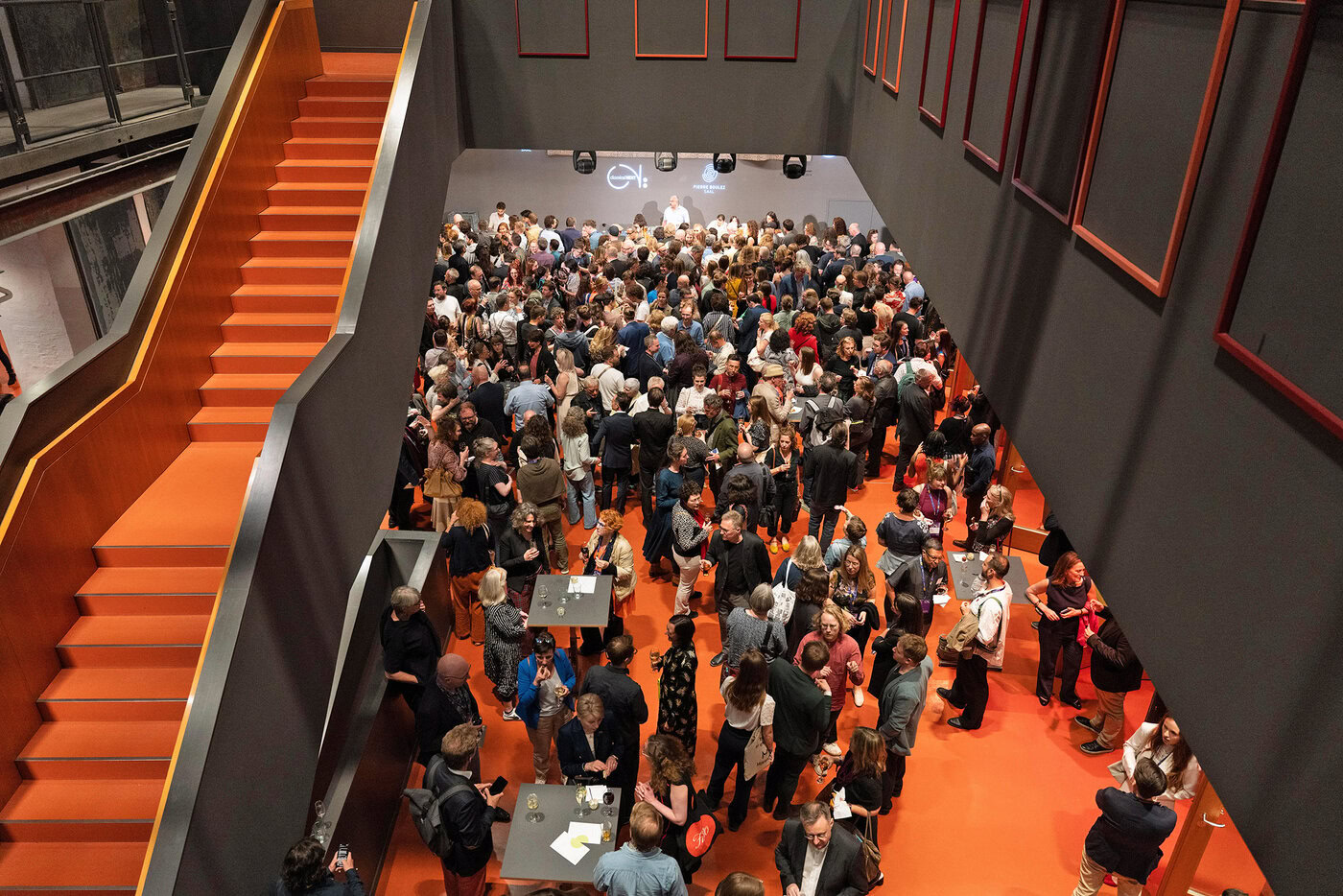

Nach der erfolgreichen Vergangenheit in Rotterdam war der Abstecher nach Hannover nicht sonderlich geglückt. In Berlin nun erhofften sich die Veranstalter mit tatkräftiger Unterstützung der Berliner Kulturpolitik ein geeignetes Umfeld. Glanzvoll eröffnet im Pierre-Boulez-Saal, wurde die elfte Ausgabe der Classical:Next im alten Kino Colosseum im Prenzlauer Berg und am Holzmarkt in Friedrichshain erfolgreich durchgeführt, ergänzt durch eine Messe, an der sich nationale Kulturorganisationen, Veranstalter und Dienstleister vorstellten. In 16 Showcase-Konzerten und 21 Projekt-Pitches wurde eine breite Palette aktuellen Musikschaffens präsentiert, vom wundervollen Oorkaan-Ensemble aus den Niederlanden über immersives XR-Musiktheater bis zum «tanzenden» Kammerorchester Geneva Camerata.

Das weltweit grösste Branchentreffen für Fachleute des diversifizierten Kulturbereichs «klassische Musik» stellte Fragen, welche schon in der Vergangenheit relevant waren, neu und prononcierter: Wer sind die Partner in unserem Netzwerk? Wer kann sinnvollen Input auf einem europäischen Level teilen? Was können etablierte Institutionen, Hochschulen, Theater oder Konzerthäuser, jungen Ensembles und ihren Publika eigentlich bieten? Die zahlreichen jungen Kulturverantwortlichen stellten Fragen nach verantwortlicher Verwendung digitaler (Nutzer-)Daten, nachhaltiger Karriereplanung, anderen Modellen bei Wettbewerben oder inklusivem Personalmanagement bspw. bei Neubesetzung von Orchesterstellen.

Die Zukunft der Branche

Zahlreiche Beiträge des dichten Tagungsprogramms mit mehr als 30 international besetzten Sessions kreisten um Themen wie organisationales Change Management, Audience Development, Künstliche Intelligenz und generell um Fragen der Best Practices. Das Motto «Die Zukunft der Klassik» wird als Arbeitsauftrag verstanden, denn die Branche sieht sich glücklicherweise nicht in Frage gestellt, seien es Ensembles, Musikzentren oder Hochschulen. Jedoch äusserten viele der Teilnehmenden abwartende Vorsicht ob der sich abzeichnenden Verschiebungen der politischen Verhältnisse.

Raus aus den Schubladen

Mit erheblicher Vehemenz wurde das bereits früher vorgebrachte Bedürfnis nach Öffnung der Genres geäussert. So ist Genre-Fluidity für die australische Musikerin Xani Kolac und den Leiter des Labels Nonclassical Gabriel Prokofiev aus London bereits erfolgreich gelebte Arbeitsrealität – nach jahrelangem «unlearning» der an Hochschulen nach wie vor verlangten Spezialisierung. Die Zersplitterung des Publikums ist eine Tatsache, welcher unterschiedlich begegnet wird: zielgruppenspezifische Kommunikation (die einen bekommen ihre Opuszahl-Angaben, die anderen ein Tiktok-Schnipselchen), Community-Projekte und immer noch beliebt: der aussergewöhnliche Konzertort. So ist die Kategorisierung einerseits ein Hemmnis, sich neue Publikumssegmente zu erschliessen (und wer mag schon Crossover sein?), andererseits noch immer notwendig, um sich Geldgebern verständlich zu machen. Es wird wohl stillschweigend gehofft, dass diese Diskrepanz mit der Zeit abnimmt, da der Publikumsnachwuchs die Konzerttraditionen ohnehin verändert.

Ökologisches Verhalten von oben initiieren

Das Thema Nachhaltigkeit im Klassikbetrieb gewinnt an Dringlichkeit. Klimabotschafterin Lea Brückner veranstaltet Green-Monday-Konzerte im regulären Saisonprogramm der Tonhalle Düsseldorf, in welchen eine konkrete CO2-Reduktion eingeplant und mit dem Haus sowie mit dem Publikum realisiert wird. Das Ludwigshafener Sustainable Impact Model sucht Wege, die Wirkung des Klassik-Jahresbetriebs erweitert darzustellen und die eindimensionale Kennzahl «Jahresauslastung» sinnvoll zu ergänzen. Eine solche Haltungsänderung ist nur nachhaltig und überzeugend, wenn sich Institutionen von der Spitze her zum Handeln entschliessen –Konzerttourneen, wo CO2-Emissionen reduziert werden müssen, sind nicht der Hauptfaktor. Das Publikumsverhalten kann nur positiv beeinflusst werden, wenn die Veranstaltenden sich ernsthaft und nachweislich bemühen, den ökologischen Fussabdruck zu verkleinern.

Öffnung gegen schwindende Unterstützung

Am Eröffnungsabend im Pierre-Boulez-Saal fand der Berliner Kultursenator Joe Chialo lobende und bestärkende Worte – doch insgesamt wurde in zahlreichen Diskussionen von zurückgehender Unterstützung berichtet. Gleichwohl: Die Klassikbranche mit ihren unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren sollte die kulturellen Plattformen dem Diskurs zur Verfügung stellen, die Räume der (Stadt-)Gesellschaft öffnen und die Ausübenden sich ganz vehement als Schöpfer eines Ökosystems «kulturelles Erlebnis» verstehen.

Classical:Next-Innovation-Awards 2024 gingen an Extensión Usach (eine zur Universität Santiago de Chile gehörende Musikabteilung, die zahlreiche kostenlose Konzerte in benachteiligten Stadtvierteln anbietet), das in den USA beheimatete Gateways Music Festival sowie The Sound Voice Project aus England, das sich mit den Geschichten von Menschen mit Stimmverlust auseinandersetzt.

Auffällig war die Abwesenheit der Schweizer Musikwirtschaft; man kann hoffen, dass sich Wege (und Mittel) finden, diese internationale Plattform wieder mit hochkarätigen Botschafterinnen und Botschaftern der hiesigen Szene zu bespielen. Die nächste Classical:Next findet vom 12. bis 15. Mai 2025 erneut in Berlin statt.