Donaueschinger Musiktage: Der Zwang, sich ständig neu zu erfinden

Hundert Jahre Donaueschinger Musiktage: Versuch einer Bilanz.

Ein grosses Jubiläumsfestival sollte es werden, keine Feierlichkeiten, aber eine breit angelegte Leistungsschau des heutigen Musikschaffens mit Ausblicken in die Zukunft. Zwei kleine Blicke zurück gab es trotzdem: Im Festakt zur Eröffnung spielte das Diotima Quartett das dritte Streichquartett von Paul Hindemith, das im Gründungsjahr 1921 am 1. August im Donaueschinger Schloss des Fürsten von Fürstenberg erstmals erklungen war. Und das Lucerne Festival Contemporary Orchestra, das nun zum ersten Mal in Donaueschingen auftrat, brachte unter der Leitung von Baldur Brönnimann neben zwei Uraufführungen von Christian Mason und Milica Djordjević auch die Polyphonie X von Pierre Boulez zu Gehör, die 1951 in Donaueschingen für Aufruhr gesorgt hatte und dann dauerhaft in der Versenkung verschwand. Die Aufführung geriet schlackenlos, und man fragte sich, was an diesem harmlosen Zombie denn einst so skandalös erschienen war. Vielleicht die sterile serielle Mechanik?

Musizieren vor und hinter den Zäunen

Ansonsten herrschte pralle Gegenwart in dem um einen Tag verlängerten Festivalprogramm. 27 Uraufführungen in 24 Konzerten: Das grenzte an akustischen Overkill. Das Geschehen liess sich aber auch schön à la carte zu Hause am Bildschirm verfolgen, denn vom SWR wurde alles live in Radio und Internet übertragen. So entstand eine Öffentlichkeit, die über die notorischen Insiderkreise hinausreichte, und auch vor Ort wurden die «Neue-Musik-Zäune» für kurze Zeit beiseitegeräumt. Mit der massenwirksamen «Landschaftskomposition» Donau/Rauschen schufen Daniel Ott und Enrico Stolzenburg ein Jekami-Ereignis für über hundert Mitwirkende vom Akkordeonisten bis zur Blaskapelle, garniert mit Klängen und Geräuschen aus Lautsprechern. Schauplatz: die Donaueschinger Einkaufsmeile am Samstagnachmittag.

In den Orchester- und Ensemblekonzerten war man dann wieder unter sich und begegnete neben viel neuen Namen auch wieder den üblichen Verdächtigen: der Siemens-Preisträgerin Rebecca Saunders, dem unermüdlichen Enno Poppe, der trendigen Chaya Czernowin oder dem mit einem kompakten Orchesterstück aufwartenden Beat Furrer. Den Abschluss machte das in breiten Klangwogen sich ergiessende Oratorium The Red Death von Francesco Filidei über einen Text von Edgar Allan Poe, dem konkurrenzlosen Master of Disaster. Es war der passende Schlusspunkt für ein Festival, in dem Zukunftsskepsis und Untergangsfantasien schon seit Längerem eine kulturkritische, lustvoll applaudierte Unterströmung bilden und sich inmitten der Saturiertheit zunehmend künstlerisches Unbehagen breitmacht. Insofern Business as usual auch im Jubiläumsjahr.

Der Fürst als Mäzen der neuen Musik

Ein kurzer Blick in die alten Programme zeigt: Von ästhetischer Dauerlähmung konnte nie die Rede sein. Es gehört zu den Eigenschaften des Donaueschinger Festivals, dass es, getrieben von den Widersprüchen der Zeit, sich immer wieder neu erfinden und dadurch den Blick zwangsläufig nach vorne richten musste. Schon die Gründung war eigentlich ein produktives Missverständnis. Fürst Max Egon II. von Fürstenberg, ein kaisertreuer Adliger alten Stils, hatte die verrückte Idee, im kriegsverwüsteten Deutschland, in einer Zeit des revolutionären Umbruchs dem kompositorischen Nachwuchs eine Bühne zu verschaffen. Für ihn war das eher eine mäzenatische Laune, er liebte die Jagd und glamouröse Gesellschaften. Doch für die Komponisten und Interpreten, die er damit anlockte, waren die «Donaueschinger Kammermusikaufführungen zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst», so der damalige Titel, ein Versprechen auf die Zukunft.

-

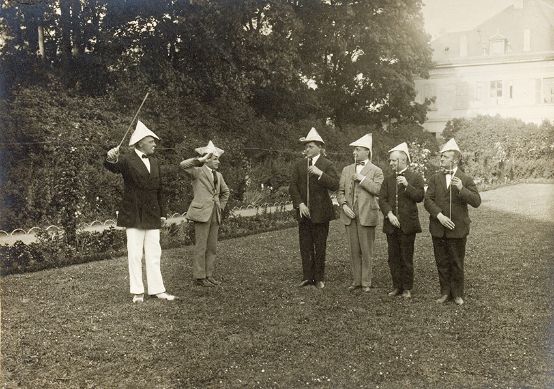

Das Frankfurter Amar-Quartett führte im Umfeld der Donaueschinger Musiktage 1923 Paul Hindemiths Militärmusikparodie «Minimax – Repertorium für Militärmusik» auf. Links der Festivalgründer Fürst Max Egon II. zu Fürstenberg. Foto: Fürstlich Fürstenbergisches Archiv

Ein Programmausschuss, bestehend aus dem Reger-Schüler Joseph Haas, dem Pianisten Eduard Erdmann und dem Donaueschinger Chorleiter und Archivar Heinrich Burkhard, hatte für den ersten Jahrgang aus den Einsendungen von hundertsiebenunddreissig Komponisten ein Programm für drei Konzerte zusammengestellt; ein internationaler Ehrenausschuss, dem unter anderem Ferruccio Busoni, Richard Strauss, Franz Schreker und Arthur Nikisch angehörten, gab dem Unternehmen die höheren Weihen. Zu den Komponisten der ersten Stunde gehörten Philipp Jarnach, Alois Hába, Alban Berg, Paul Hindemith und Ernst Krenek, später kamen Schönberg und Webern dazu. Der Honeymoon dauerte sechs Jahre, dann wuchsen dem Fürsten die Kosten über den Kopf.

Ein Festival auf Wanderschaft

1927 wanderte das Festival nach Baden-Baden aus. Nun nahm der Dirigent Hermann Scherchen das Heft in die Hand, und mit Lehrstück von Brecht/Hindemith (mit Publikumsbeteiligung), dem Lindberghflug von Brecht/Hindemith/Weill sowie Filmmusik von Hanns Eisler rückte die «angewandte Musik» ins Zentrum. Doch auch das dauerte nicht lange, die Wirtschaftskrise von 1929 versetzte dem Unternehmen den Todesstoss.

So zog man 1930 erst weiter nach Berlin und 1933, als das Nazidesaster einsetzte, wieder heim nach Donaueschingen. Der irrlichternde Fürst war inzwischen in die SA eingetreten, und bei den neugeborenen Donaueschinger Musiktagen wurden nun völkische Kantaten und Gemeinschaftsmusik mit der Schwäbischen Frauensinggruppe aufgeführt. 1938 stand auch Othmar Schoecks Präludium für Orchester op. 48 auf dem Programm. Beim Kriegsausbruch 1939 nahm der Spuk dann ein vorläufiges Ende.

Auferstanden aus Ruinen

Der zweite grosse Anfang geschah 1946, zuerst mit bewährten Namen wie Prokofjew, Schostakowitsch und Hindemith. 1950 stieg der Südwestfunk Baden-Baden mit dem Musikchef Heinrich Strobel und dem Dirigenten Hans Rosbaud ein, und nun entwickelte sich Donaueschingen innerhalb weniger Jahre zu einem internationalen Hotspot der zeitgenössischen Musik. Alles, was in der Avantgarde Rang und Namen hatte, ging hier jetzt ein und aus: die Platzhirsche des Serialismus wie Stockhausen und Boulez, die Aleatoriker, die polnischen Klangkomponisten, Cage, Berio, Ligeti, Xenakis, Kagel und viele andere. Das Prinzip, stets den neuen Tendenzen ein Forum zu bieten, hatte auch in der Phase der Postmoderne Bestand und hat bis heute gegolten. Doch vermutlich ändert sich nun einiges.

Von Beginn an haben die Musiktage ihren ästhetischen Horizont schrittweise erweitert. In der ersten Phase war er noch weitgehend auf den deutsch-österreichischen Bereich begrenzt. Ab 1946 weitete er sich auf Europa aus, mit wenigen Abstechern in aussereuropäische Gebiete. Und ab jetzt will man sich gezielt den anderen Kulturen zuwenden. Das Signal dazu setzte nun der Jubiläumsjahrgang.

Die Globalisierung Donaueschingens

Der Schritt ist richtig und notwendig. Die «Neue Musik» ist längst kein europäisches Phänomen mehr. Doch je mehr sie sich auf dem Globus ausbreitet, desto stärker werden die europäischen Massstäbe infrage gestellt. Unter dem Motto «Donaueschingen global» standen nun auch Ensembles, Komponisten und Performer unter anderem aus Kolumbien, Bolivien, Ghana, Thailand und Usbekistan auf dem Programm. Während manche Südamerikaner noch am Schnittpunkt von indigenen Kulturen und europäisch-amerikanischen Einflüssen arbeiten, entwickeln die meisten asiatischen und afrikanischen Beiträge ihre eigenen Traditionen weiter; bevorzugte Mittel sind Elektronik und aktuelle mediale Darstellungsformen.

Der traditionelle Festivalgänger in Donaueschingen wurde mit völlig neuen Hör- und Seherfahrungen konfrontiert. Und mit einem Sack voller Fragen: Was ist das «Neue» an diesen Beiträgen? Ist es neu in der Sache oder bloss neu für uns weisse Männer und Frauen? In welchem Verhältnis steht das «Neue» zum «Alten» der Herkunftsregion? Müssen wir das wissen, um es zu verstehen? Geht es um interkulturelle Verständigung oder bloss um die gute alte Exotismus-Show in neuen, bunten, medial aufgehübschten Kleidern? Klar war jedenfalls: Viel frischer Wind im Schwarzwald, und die thematische Auswahl garantierte, dass sich auch die Segel der antikolonialistischen Debatte blähen durften.

Mit «Donaueschingen global» lag man voll im Trend. Wie es weitergeht unter der neuen Leiterin Lydia Rilling, die nun Björn Gottstein ablöst, wird sich zeigen. Zwei neuralgische Punkte sind aber schon erkennbar: Der eine betrifft die begrenzten zeitlichen Kapazitäten des Wochenendfestivals. Bei der neuen Weltoffenheit könnten die etablierte weisse Avantgarde und ihr Publikum noch unvermutet in die Defensive geraten. Der andere betrifft die Kooperation mit regierungsnahen Organisationen bei «Donaueschingen global». Wenn sich die Musiktage weiter auf deren organisatorische und finanzielle Effizienz verlassen, dann kann der hippe multikulturelle Spass zwar ungebremst weitergehen. Aber damit begeben sie sich auch in die Abhängigkeit der Aussenpolitik, die den Kulturaustausch ihren Richtlinien unterordnet und zur Imagepflege nutzt. Und dann ist in der Neuen Musik auch Schluss mit der künstlerischen Freiheit.