Zeitgemässe Melancholie

Die 53. Wittener Tage für neue Kammermusik brachten einige Beiträge aus der Schweiz.

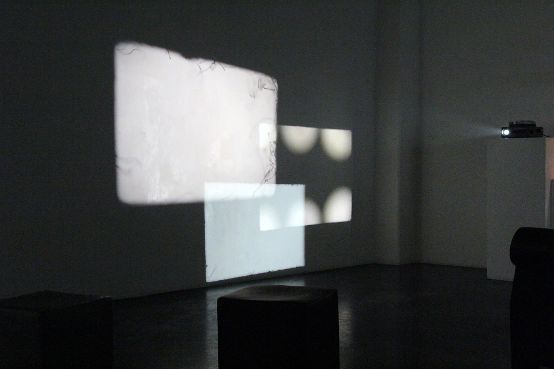

Das hat schon was: Eine knarzend-metallene E-Gitarre passt gut zu Witten an der Ruhr – somit auch zum Ruhrgebiet, wo viel geschuftet wurde, wo die Maschinen einst heiss liefen, die Stahlproduktion gross geschrieben war. Der österreichische Komponist Klaus Lang schrieb die Klänge zu diesem audiovisuellen Stück namens nirgends.; Sabine Maier, eine Lichtkünstlerin, erdachte eine dezente Installation mithilfe alter Diaprojektoren, deren Lüftungen charmant in die Musik surren. Hier die verzerrten Gitarrenklänge, dort eine veraltete Projektionstechnik: Es klingt erstmal nach Nostalgie, nach einem Rückblick in schön analoge Zeiten. Aber es kommt anders: Dieses klanglich faszinierende nirgends. entfaltet zunehmend eine weniger harte, eher ganz weiche, ja geradezu besinnlich-zeitlose Atmosphäre.

Sabine Maier und Klaus Lang präsentieren ihr audiovisuelles Gemeinschaftswerk nicht auf der Bühne. Sie entwarfen eine «Corona-gerechte Filmversion» in einem Modell und spielten die schon aufgenommene Musik ein. Pandemiekonform, also ohne Publikum, ging es natürlich auch bei den Wittener Tagen zu. Zwölf Stunden Uraufführungsprogramm wurden in Paris, in Köln, Stuttgart oder eben Witten vorproduziert; an drei mehrstündigen Online-Abenden von Freitag bis Sonntag zeigen der Festivalleiter Harry Vogt und sein Team alles gebündelt. Anfang März hoffte Vogt noch auf den 53. Jahrgang mit Publikum, aber nach der ernüchternden Lockdown-Nachricht musste er vieles neu denken. Schwer machbar erwies sich dabei eine Radio-Präsentation von Installationen im Wittener Schwesternpark, der Anfang des 20. Jahrhunderts als naturnaher Erholungsort diente für Diakonissinnen des benachbarten Evangelischen Krankenhauses.

Natur ade

Der Schweizer Komponist und Klangkünstler Mauro Hertig lässt sich vom Park inspirieren. Vielleicht dachte er, dass es in der Musikgeschichte schon genug Tod und Verderben gebe, bei Don Carlo Gesualdo angefangen über Johann Sebastian Bach bis hin zum Requiem György Ligetis. Hertig fängt also in Mum Hum nicht am Lebensende, sondern quasi bei null an, genauer: mit der Vorstellung, welchen Klangwelten ein Fötus im Mutterbauch ausgesetzt sein könnte. Allerhand verbale und instrumentale Laute sind in der Online-Radiofassung zu hören. Offenbar leider nicht in der Form, wie es vor Ort im Schwesternpark gedacht war: mit Schnurtelefonen. Diese hätten den Charakter des Höhen-beschnittenen Blubberns oder Glucksens deutlicher hervortreten lassen. So bleibt es bei «HiFi statt LoFi» – gibt aber trotzdem Einblick in die inspirierte Werkstatt des 1989 geborenen Hertig, der an der Zürcher Hochschule der Künste studierte.

Auch Daniel Ott hatte sich bei Schwesternpark Fragmente (2021) ein schönes Environment vorgestellt. Hier eine mobile Steeldrum, dort eine wandernde Trompete, dazu in den Bäumen versteckte Lautsprecher mit Chorgesängen – die durchdachte Auseinandersetzung mit der Landschaftsarchitektur des englischen Gartens klingt vielversprechend. Aber auch hier beschneidet die reine Audiofassung Wesentliches: Das freie Sinnieren im Wittener Schwesternpark, die Entfaltung der Klänge im Raum, auch das Erleben von Otts klanglichen Perspektivenwechseln durch die Bewegung der Interpreten kommt fast schmerzhaft zu kurz. Naturnahe, zumal noch ortsbezogene Installationen entziehen sich einfach einer Radiopräsentation, sie mag noch so gut gemeint und gemacht sein. Sie schmeckt einfach schal.

Besser gelingt die Online-Darstellung der Wittener Konzerte. Im Rahmen des schon traditionellen Porträt-Schwerpunkts zeigt der französische Komponist und Interpret Brice Pauset sein beeindruckendes Können. Auf einem hundert Jahre alten Hammerklavier spielt er mit ungeheurer Klangsensibilität Ausschnitte aus seiner neuen Werkreihe Minutes für Klavier. Historische Rückblicke kommen oft vor in diesem 53. Jahrgang der Wittener Tage für neue Kammermusik, auch beim 1978 in Rapperswil geborenen Michael Pelzel, der als Organist in Stäfa am Zürichsee aktiv ist. Pelzel erinnert sich an seine Jugendzeit, als er viel Pink Floyd hörte, vor allem das Album Dark side of the moon. Flächig-monochrom, dabei sehr dicht und konzentriert klingt es in seinem Ensemblestück Dark side of Telesto. Der Einsatz vieler Gongs verleiht dem Werk etwas Schwebendes, auch eine unüberhörbar melancholische Note. An eine musikalische Antwort auf aktuelle Corona-Lagen hat Pelzel vielleicht nicht gedacht. Zeitgemäss wirkt das dunkle Werk aber schon.