Ein Gefäss, der Willkür zu frönen

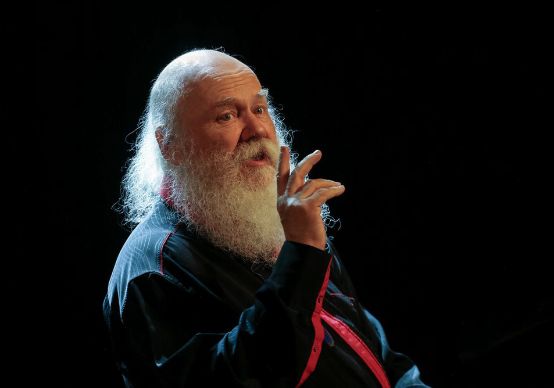

Mit «Rezital» verleiht der Pianist und Komponist Werner Bärtschi dem Zürcher Konzertleben seit 40 Jahren neue Impulse. EinTelefonat und ein Konzertbesuch machen klar, warum die Konzertreihe so langlebig ist.

«Ich finde, für einen Künstler, einen Musiker, ist es unbedingt notwendig, seiner Willkür freien Lauf zu lassen.» Ein starker Satz, den Werner Bärtschi am Telefon anlässlich des Jubiläums seiner Konzertreihe «Rezital» äussert. Und zentral, stand doch der Wunsch nach unbedingter künstlerischer Freiheit an ihrer Wiege. Durch nationale und internationale Erfolge mit genügend Selbstvertrauen ausgestattet, wagte er vor 40 Jahren den Schritt, sich sein eigenes Podium zu schaffen. Ein Ort, an dem er tun kann, was immer er künstlerisch für richtig hält, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Nicht vor Veranstaltern, und nicht vor seiner eigenen Vergangenheit.

Ein Konzept also, das eigentlich gar nicht als solches bezeichnet werden kann. Man könnte es wohl eher den Entschluss nennen, seinen Instinkten zu vertrauen und zu folgen. Eines aber, das durchaus funktioniert, wie man am langen Bestehen der Reihe sieht. Ein Nicht-Konzept, das Rezital zu einer kleinen Institution in Zürich werden liess. Das sieht man unter anderem schon daran, dass die Stadt Zürich der Reihe jährlich einen kleinen, aber fixen Förderbeitrag ausrichtet. Eine seltene Ehre, die sonst nur Institutionen wie der Tonhalle oder dem Collegium Novum gewährt wird.

Und ein Nicht-Konzept, das Zürich einige denkwürdige Momente bescherte. So zählt für mich der Besuch Karlheinz Stockhausens bei Rezital samt der Aufführung von Momente zu den eindrücklichsten Konzerterlebnissen meines Lebens. Werner Bärtschi selbst mag keine Höhepunkte hervorheben, denn «zuletzt zählt, was ein gelungenes Konzert ist», und das könne ja auch ein einfacher Klavierabend mit Schubert sein. Auf Nachhaken nennt er dann aber doch das Cage-Satie-Festival oder seine vierjährige, intensive Beschäftigung mit Carl Philipp Emanuel Bach.

Hierin zeigt sich nun durchaus eine Konstante im Wirken des Interpreten Bärtschi. Immer wieder setzt er sich für die Werke unbekannter Komponisten ein. So propagierte er zum Beispiel Erik Satie, noch bevor dieser zum inzwischen populären Sonderling mutierte. Dabei geht es jedoch nie darum, originell zu sein. Die Engagements entspringen der Überzeugung, dass es sich dabei um gute Musik handelt. Und der Lust, diese Musik zu spielen. Er wolle aber keinesfalls ein «Experte für Unbekanntes sein», denn am häufigsten hätte er ja doch Beethoven und Chopin gespielt. Die Klassiker der Klaviermusik schlechthin.

Die Kunst des Programmierens

All dies zeigte sich im Konzert vom 1. Dezember erneut eindrücklich. Und auch wenn es nicht das Jubiläumsfestonzert war, das am 30. Oktober hätte stattfinden sollen, genau 40 Jahre und einen Tag nach dem ersten Rezital, wurde das zweite Saisonkonzert dennoch zum durchaus würdigen Jubiläumsakt. Denn es vereinigte einiges, das für Rezital typisch ist. So bildete es den Auftakt zu einer Reihe von Konzerten, die dem Komponisten César Franck gewidmet sind. Ist es hierzulande schon ungewöhnlich, überhaupt ein Stück Francks im Konzert zu hören, so erstaunt eine ganze Konzertreihe umso mehr. Aber Bärtschi erklärt die aussergewöhnliche Programmidee lapidar mit der Feststellung, er halte Franck ganz einfach für einen der ganz grossen Komponisten. Um dann noch hinzuzufügen, er bewundere, «wie César Franck Hörer und Interpreten in einen Strom von Leidenschaft mitnimmt». Jede grosse Musik nehme einen natürlich gefangen, aber «bei Franck geht das näher». Das war nicht zu viel versprochen, denn das an diesem Dienstagabend gespielte Klavierquintett in f-Moll erwies sich dann tatsächlich als ein Werk, das durch seine Leidenschaftlichkeit heraussticht. Selbst der entspannt einsetzende langsame Satz schraubt sich zu ergreifender Intensität empor.

Wie durchdacht Bärtschi seine Programme konzipiert, zeigte sich daran, wie er den das Konzert abschliessenden Franck kombinierte. Im ersten Teil wurde nämlich Beethovens ebenfalls in f-Moll stehendes Streichquartett op. 95 mit Anton Weberns Sechs Bagatellen op. 9 für Streichquartett verflochten. Und zwar in der Art, dass die Webern-Stücke zweimal gespielt wurden, vor und nach Beethoven. So wurde Webern zum Ohrenöffner für Beethoven – und umgekehrt. Das erstaunliche dabei: Weberns «moderne» Musik wirkte in dieser Konstellation romantischer als die Beethovens. Zu diesem Eindruck trug sicher auch die Interpretation bei. Das Merel-Quartett spielte Beethoven modern, mit akzentuierten Kontrasten, die umso radikaler erschienen, weil die feineren, gefühlvollen Stellen eher silbern als warm dargeboten wurden. Hier wurde der Avantgardist Beethoven hervorgehoben, durch Interpretation und Programmgestaltung.

Willkür darf man also nicht mit Zusammenhangslosigkeit verwechseln. Das zeigt sich auch am Programm des auf den 11. Juni 2021 verschobenen Jubiläumskonzerts: 40 Miniaturen aus 400 Jahren, ein Stück aus jeder Dekade. Auf den ersten Blick eine dem Augenblick geschuldete Schnapsidee. Doch bei genauerem Hinsehen macht hier jemand mit einem Augenzwinkern ernst, wo andere Veranstalter lediglich Behauptungen aufstellen: Das Publikum wird auf eine Reise durch 400 Jahre Musikgeschichte mitgenommen.

Vierzig Jahre Rezital

Neues Datum: Freitag 11. Juni 2021, 18.30 Uhr – Konservatorium Zürich

Ein Jubiläumskonzert mit 40 Miniaturen aus 400 Jahren mit Werner Bärtschi, Klavier

https://wernerbaertschi.ch