Ein Festival, überall

Zehn Tage dauerte die dritte und bislang grösste Biennale für Neue Musik und Architektur «ZeitRäume Basel», in deren Rahmen auch die Schweizer Musikpreise verliehen wurden.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: An rund 30 Orten in und um Basel waren 30 Produktionen mit 30 Uraufführungen zu erleben. Wie gewohnt dezentral, in unterschiedlichsten Räumen oder draussen – und das bei herrlichem Spätsommerwetter. Dabei paarte sich Gigantisches mit lebendigen Nischenproduktionen und Mitmach-Aktionen, es gab aber auch frustrierende Leerläufe. Insgesamt, so die Veranstalter, soll das Festival 14 738 Besucherinnen und Besucher angelockt haben. Wie diese Zahl bei so vielen Gratisangeboten eruiert werden konnte, bleibt offen.

Zum dritten Mal fand im Rahmen der ZeitRäume auch die Verleihung des Schweizer Musikpreises statt. Den Grand Prix Musik 2019 übergab Bundesrat Alain Berset dem Brüderpaar André und Michel Décosterd, das unter dem Namen Cod.Act mit seinen multimedialen Raumskulpturen, die sich bewegen und dabei klingen, international Furore macht.

Von der «Lärmenden Lady» …

Bei diesem Festival wird ja nicht nur komponiert und interpretiert, es wird auch gebaut und für spezielle Räume passende Musik konzipiert. Dahinter steckt viel Reflexion des eigenen Tuns, man tauscht sich zwischen den Sparten Musik und Architektur aus und wird gemeinsam kreativ. Nehmen wir als Beispiel den 45 Meter hohen Turm Rohrwerk von Beat Gysin, dem Initianten und nun scheidenden Präsidenten des Festivals. Zusammen mit Architekten und Musikern hat er den experimentellen Leichtbau konstruiert, der auf Rohren basiert.

Diese «futuristische» Orgel, die im offenen Foyer des Kunsthauses an einem Kran hing, wurde mit Konzerten und Performances präsentiert. Doch als am Freitag um 15.30 Uhr laut Programm eine Performance hätte stattfinden sollen, zu der auch eine Gruppe Zuschauer gekommen war, passierte gar nichts. Nach über einer Stunde Warten waren die Besucher weg, es stand auch nirgends, wann welche Performance stattfinden würde. Das sollte bei so einem Grossprojekt nicht passieren.

Musik ist ja meist eine Raumkunst, hier wird sie aber auch in die Stadt hinausgetragen, unter die Menschen verteilt, die zum Mitmachen aufgefordert sind. Intendant Bernhard Günther hat mit dieser «Entgrenzung» Neuer Musik übrigens auch beim renommierten, einst ziemlich abgehobenen Festival Wien Modern grossen Erfolg. In Basel versuchen nun Raum- und Musikgestalter zusammen, neu zu denken.

Für das Hochschulprojekt Schall und Raum bauten Studierende des Grundstudiums Architektur in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik FHNW eigenwillige Musikinstrumente aus Stahl, Blech oder Holz, für die dann spezifische Stücke komponiert wurden. Ausgestellt waren diese Konstruktionen in der Vera-Oeri-Bibliothek der Musik-Akademie; die Instrumente durfte man auch selber ausprobieren. So begegnete man beim Eingang etwa der Lärmenden Lady, einem aufrecht stehenden Körper aus Stahl, den man drehen und wie bei einer Pauke mit einem Fusspedal anschlagen konnte. Es gab aber auch Instrumente, die einfach nicht funktionierten, sie klangen nicht. Wenn ein Gebilde seinen Zweck nicht erfüllt, weshalb wird es dann den Besuchern präsentiert?

… bis zu Wyschnegradskys Lichtkuppel

Statt eines Einkaufsbummels machte ich einen Hörbummel in der Stadt. Für diesmal wählte ich den Stadtteil St. Johann an der Grenze zu Frankreich. Treffpunkt für den Audiowalk des Künstlerkollektivs fuchs&flaneure war die Buvette Saint-Louis am Rhein. Dort konnte man einen Kopfhörer nehmen und einem Führer folgen, der mit seinem Mikrofon Geräusche sammelte. Eine weibliche Stimme begrüsste einen und forderte zum Streifzug durch das Quartier auf: Die Dramaturgin Milena Noëmi Kowalski hat tolle, poetisch hintersinnige und doch konkret auf das Quartier bezogene Texte gemacht. Die Mischung aus Musik, Sprache und dem real Sichtbaren ist hier hervorragend gelungen.

Im St. Johann steht auch die alte Zollhalle. Hier präsentierten Master-Absolventen für Zeitgenössische Musik und Improvisation mit Studierenden der Hochschule für Gestaltung ihre Produktion Überläufer – Musik, Szenografie und permanenter Wandel. Bevor man eintreten durfte, nahm man ein durchsichtiges Cape über die Schultern, das reflektierte drinnen. Mit durchsichtiger Plastikfolie bespannte Wände wurden auf Rollen permanent verschoben und ab und zu von einem Performer bespielt. Es gab Video-Statements von Ausländern und Heimischen zum Thema «Migration», eine Gruppe von Studierenden bewegte sich mit erhobenen Handys, die Geräusche von sich gaben, durch das Publikum. Einer spielte Akkordeon, ein anderer Gitarre, alles war elektronisch verfremdet. Ein originelles, surreales Wandeln, 70 Minuten lang.

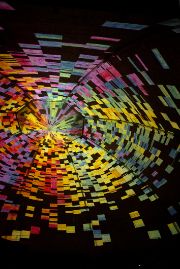

Die herausragend gigantischen Aufführungen dieses Festivals seien hier nur erwähnt: die Eröffnung auf dem Münsterplatz mit dem Schlagzeug-Ensemble DeciBells, das Iannis Xenakis Raumklang-Werk Persephassa herumwirbelte. Oder dann die szenisch wie musikalisch hervorragend gelungene Revolutionsoper Al gran sole carico d’amore von Luigi Nono am Theater Basel. Den grandiosen Schlusspunkt setzte die erstmalige Umsetzung von Ivan Wyschnegradskys visionärem Lichtkuppel-Projekt La Coupole aus den 1940er-Jahren. Die Markthalle war dafür voll besetzt.

Schweizer Musikpreis 2019 – Preisträgerinnen und Preisträger

Cod.Act – André & Michel Décosterd (Grand Prix Musik)

Sebb Bash

Pierre Favre

KT Gorique

Béatrice Graf

Ils Fränzlis da Tschlin

Michael Jarrell

Kammerorchester Basel

Les Reines Prochaines

Bonaventure – Soraya Lutangu

Rudolf Lutz

Björn Meyer

d’incise – Laurent Peter

Andy Scherrer

Marco Zappa

www.schweizermusikpreis.ch