Zum Spielen nach allen Regeln der Kunst

In einer langen Orgelnacht haben die Hamburger Organisten am 17. Juni die neue Klais-Orgel der Elbphilharmonie unter ihre Hände und Füsse genommen. Viel Klangrausch – wenig Klangsinnlichkeit.

Konzertsaalorgeln fristen ein kümmerliches Dasein. Sie werden höchstens ein paar Mal im Jahr solistisch oder mit Orchesterbegleitung gestreichelt und geschlagen (toccare l’organo). Dennoch thront die Königin der Instrumente über den repräsentativen Sälen wie im bürgerlichen Salon das Buffet mit dem Rosenthal-Geschirr und dem Tafelsilber. Als «buffet» bezeichnen die Franzosen denn auch das Orgelgehäuse. Die alten Meister von Schnitger bis Silbermann bauten ihre Werke in ein geschlossenes, meist aus festem Eichenholz gezimmertes Gehäuse und gaben ihm auf dem Lettner einen «fermen Stand». Sie wussten weshalb. Denn der Klang muss sich hinter dem Prospekt erst sammeln, bevor er als Mischung von Pfeifen und Registern ins Kirchenschiff abgestrahlt wird. Selten so die modernen, weltlichen Orgeln, deren Pfeifenreihen an vorderster Front wie nackte Zinnsoldaten strammstehen.

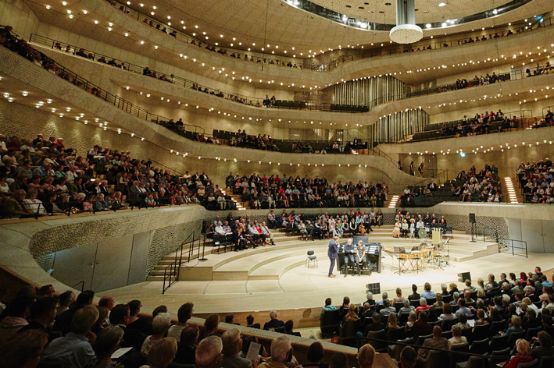

-

- Foto: Maxim Schulz /Elbphilharmonie

Ein Saal ist keine Kirche

Bei Konzertsaalorgeln ist die spielbare Literatur auf knapp drei Jahrhunderte beschränkt. Alte Musik mit ihrer um einen halben Ton tieferen, gar mitteltönigen Stimmung ist darauf mit Begleitung nicht spielbar. So tragen Barockorchester ihre eigenen Truhenorgeln auch zur Aufführung von Händels Solokonzerten aufs Podium. Da ist die grosse Orgel zum «tacet» verurteilt; ebenso, wenn ein Tasten- und Pedallöwe wie Cameron Carpenter lieber auf der vorprogrammierten, eigenen E-Orgel als auf der Pfeifenorgel im Saal seine Eskapaden vollführt.

Das Basler Stadtcasino wie die Zürcher Tonhalle bekommen nach ihren Umbauten in den nächsten Jahren neue Orgeln. Die Vorgängerinnen haben schon nach wenigen Jahrzehnten ausgedient. Sie werden eher ersetzt, als erhalten. Kurz ist ihre Lebenszeit, kurz ist auch die Nachhallzeit in Konzertsälen gegenüber dem sekundenlangen Hall in Kathedralen. Eine Saalorgel kann also ihre Klänge vom Soloregister bis zum Tutti längst nicht in gleicher Weise räumlich entfalten.

Grosses Besteck

Hamburgs neues Wahrzeichen, die Elbphilharmonie, leistet sich dank einer Stiftung des Unternehmers Peter Möhrle, der zwei Millionen Euro hingeblättert hat, eine 25 Tonnen schwere Riesenorgel. Ihre Pfeifenfronten sind in Form eines Quadrats von 15 x 15 Metern auf vier Etagen im Grossen Saal eingebaut. Sie sind wie die Fisk-Orgel in der Lausanner Kathedrale wahlweise mit alter und neuer Traktur spielbar. Hoch oben am Spieltisch beim Prospekt erfolgt die Verbindung von den Tasten zu den Pfeifen in mechanischer Traktur; unten auf dem Orchesterpodium mittels elektrischer Verbindung. Die fahrbare Konsole ist mit einer digitalen Steuerung ausgestattet. Sie erlaubt beliebig viele Voreinstellungen für die Registrierungen per Touchscreen, der wie eine Besteckschublade ausfährt.

-

- Foto: Maxim Schulz /Elbphilharmonie

Von Vox coelestis bis Tuba mirabilis

Bei 69 Registern ist alles da, was Organistenherzen in Tonhöhen von 16 bis 16 000 Hertz höherschlagen lässt. Die geheimnisvollen Namen reichen von einer Vox angelica über Principale major und minor, einer vierfachen Harmonia aetheria, einer aufschlagenden Orchesterclarinette, einem sechsfachen Nonencornett, einer 8-füssigen Stentorgambe bis zu den 32-füssigen Zungenregistern Trompete und Posaune im Pedal.

4765 Pfeifen geben den Ton an. Ihre Längen reichen von 1- bis 32-Fuss, konkret von 11 Millimetern für den höchsten bis fast 11 Metern für den tiefsten Ton. Für Wundernasen, Kinderhände und Blinde, die die Pfeifen anfassen möchten, sind sie gar beschichtet. Die Prospektpfeifen brüsten sich aber nicht an vorderster Front wie bei traditionellen Orgelgehäusen, sondern sind wie eine Königin aus Saba verschleiert. Erst beim Öffnen der Jalousieschweller erstrahlen sie im gleissenden Licht.

Den vier Manualen zugeordnet sind: Chorwerk, Hauptwerk, Schwellwerk, Solowerk und Pedal. Besonders stolz sind die Erbauer, die Bonner Firma Klais, auf das Fernwerk, dessen vier über dem Akustik-Reflektor eingebaute Zungenregister ihre Signale vom Firmament des Saals herab auf die Besucher ergiessen.

Mit der Königin Tango tanzen

Wie klingt sie nun, die neue Klais-Orgel? Das konnte man ausgiebig testen während der sechsstündigen Orgelnacht, die den Hamburger Orgelsommer 2017 eröffnete, nachdem die lettische Titularorganistin Iveta Apkalna ihre Königin im Januar bereits vorgestellt hatte.

13 Organisten und 2 Organistinnen spielten und registrierten die Konzertsaalorgel nach allen Regeln der Kunst in Werken von Bach und Vivaldi über die Romantiker Mendelssohn, Franck, Pierné, Widor und den Klassikern der Moderne David, Eben, Reda und Messiaen bis zu einer Uraufführung von Wolf Kerschek. Originell die Jacobi-Organistin Kerstin Wolf, die bei den flimmernden Stücken des Franzosen Thierry Escaich, des Holländers Ad Wammes und des Südafrikaners Surendran Reddy auf der Orgelbank tänzelte und ihre Füsse wippen liess, als wollte sie mit der Königin Tango tanzen.

Der Saal bleibt kühl

Unterschiedlich beurteilen die Spieler das neue Konzertinstrument. Die Kirchenorganisten müssen sich erst an die Elektronik gewöhnen. Die Klangkombinationen bewegen sich über die ganze Palette von leise bis laut, vom Säuseln im Pianissimo bis zum bedrohlichen Tutti bei offenen Schwellregistern. Alles ist «pomposo» herausgestrichen; die einzelnen Klänge sind heraushörbar. Es fehlt eine subtile klangliche Abmischung, was mit der kurzen Nachhallzeit von 2 Sekunden, aber auch mit der akustischen Ästhetik von Yasuhisa Toyota zusammenhängt. Durch die muschelförmig gestalteten Wände soll eine ebenmässige Durchhörbarkeit auf allen 2100 Plätzen bis zu den oberen Rängen der Weinberg-Architektur im 25 Meter hohen Saalrund erreicht werden. Die Überpräsenz hat ihren Preis. So strahlt die Orgel wenig klangliche Wärme aus. Die Kühle des akustischen Konzepts ist in den Raum projiziert wie eine gleichtemperierte Air Condition. Geradezu wehmütig sehnt man sich nach den alten Orgeln von Hus bis Cavaillé-Coll, auf denen die Literatur von der Renaissance bis zur Spätromantik gereift zur Geltung kommt und die Kirchenräume mit intonatorisch austariertem Glanz erfüllt.

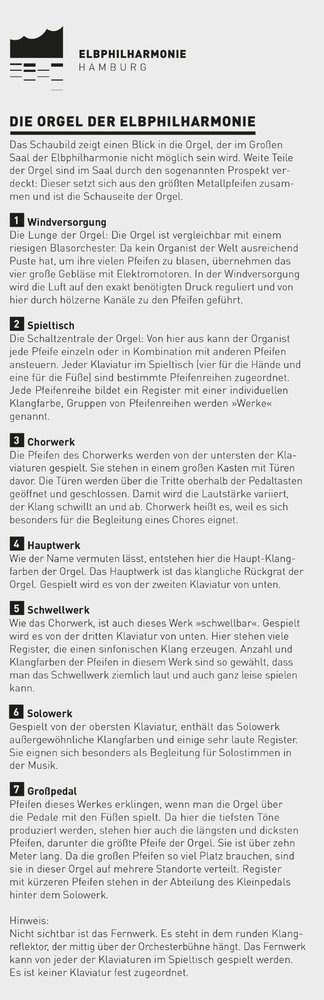

Infografik Orgel (aus dem Pressedossier der Elbphilharmonie; Legende siehe unten)

-

- Grafik: © bloomimages/Elbphilharmonie

-

- Beschreibung: © Elbphilharmonie

Links