Vom Geschlecht der Macht

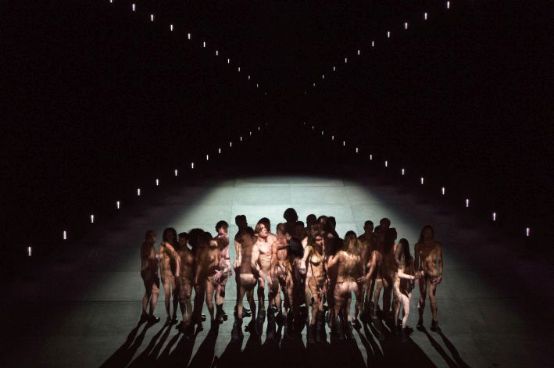

Zum 400. Todestag ist Shakespeare überall. Wie in Basel und Zürich boomen darum Neuinszenierungen von Verdis «Macbeth». Anlass für eine Auseinandersetzung mit den Geschlechterrollen in dieser Oper, die das Klischee von der Vernichtung sterbenskranker Frauen in Verdi-Opern weit hinter sich lassen.

Die Schlüsselstelle findet sich in der Mitte der Oper. Im übernatürlich geprägten, spektakulären dritten Akt erscheint als letzter in einer Reihe stummer Geister vergangener Könige der Heeresführer Banco. Von ihm getötet und selbst nie König, hält er Macbeth grinsend den Spiegel der Macht vor: Banco sieht in ihm nicht nur sich selbst, sondern die Verlängerung seiner selbst in die Zukunft; die Fortführung seiner Macht in der Nachkommenschaft. Nicht den äusseren Körper reflektiert das Glas, sondern es verweist auf den Herrschaftskörper, der unabhängig von physischer Präsenz existiert. Würde Macbeth in den Spiegel blicken, er bliebe blind: Der kinderlose Kindsmörder sähe sich selbst ohne Zukunft, seine Taten würden zur Vergänglichkeit, seine Macht zum Untergang verurteilt.

Innensicht und Aussensicht

In Bancos Spiegel verkehrt sich zudem der Verlauf der Handlung, Machtaufbau wird zu Machtzerfall. Doch auch darüber hinaus prägt der Blick in den Spiegel die Oper, denn zentral steht die Frage: Was ist äusserlich sichtbar, was bleibt Innensicht, was ist «real», was «Wahn». Das bezieht sich nicht nur auf Geräusche – wie die Glocke, die Macbeth zur Mordtat anzufeuern scheint, oder die Stimmen der Hexen und Geister –, sondern auch auf Sichtbarkeiten: Wer sieht sie tatsächlich, die Geister der Ermordeten, das Blut an den Händen der Mörderinnen und Mörder und nicht zuletzt die ersten Protagonistinnen der Oper, die Hexen:

«Wer seid ihr? Aus dieser Welt

oder anderen Sphären?

Euch Frauen zu nennen, verbietet mir

euer schmutziger Bart.»

In diesen Worten Bancos wird zu Beginn bereits deutlich, dass die Wirkungsmacht der Hexen auch in ihrer Zwischengeschlechtlichkeit besteht, die ihre Jenseitigkeit unterstreicht. Zwischen den Geschlechtern steht auch Lady Macbeth, deren Machthunger sie verächtlich auf ihren zu Beginn zögerlichen Mann und seine Schuldgefühle blicken lässt. Und auch diese Rolle verkehrt sich in Bancos Spiegel: Nach dem Blick in die Zukunft ist Macbeth skrupellos siegessicher und die Lady geht an ihren Schuldgefühlen im schlafwandelnden Wahn zugrunde. Das Paar wirkt, wie es Freud bei Shakespeare schon beschrieben hat, als sich ergänzende Einheit mit flexiblen Geschlechterrollenzuschreibungen.