Holliger mit Alban-Berg-Ring ausgezeichnet

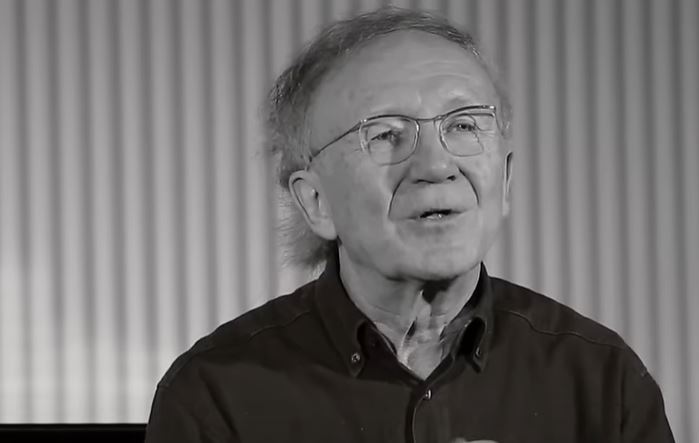

Der Oboist und Komponist Heinz Holliger ist der zweite Träger des Alban-Berg-Rings, der von der Berg-Stiftung verliehen wird. Nominiert wurde er von seinem Vorgänger Friedrich Cerha.

Der Ring wird auf Lebenszeit vergeben. Der erste Träger war Friedrich Cerha, der vor seinem Tod Holliger als nächsten Träger bestimmte. In den Ring ist eine Tonspur mit Musik von Berg eingegossen. Die Alban-Berg-Stiftung wurde 1968 für die Pflege des Andenkens und der Werke Alban Bergs von Helene Berg gegründet.

Heinz Holliger wurde 1939 in Langenthal geboren und studierte er Berner Konservatorium Oboe und Komposition. Ab 1958 setzte er sein Studium in Paris bei Yvonne Lefébure (Klavier) und Pierre Pierlot (Oboe) fort. Zwischen 1961 und 1963 studierte er bei Pierre Boulez an der Musikakademie Basel Komposition. Nach ersten Preisen bei internationalen Musikwettbewerben (Genf 1959; Internationaler Musikwettbewerb der ARD 1961) begann Holliger eine intensive internationale Konzerttätigkeit als Oboist.