Robert Schumann tat sich bekanntlich äusserst schwer damit, nach Beethovens und Schuberts bedeutendem Gattungsbeitrag eigene Streichquartette auf Papier zu bringen. Mehrmals nahm er dazu Anlauf, da ihn die vierstimmige Streichereinheit überaus faszinierte. Als Pianist aber, der kein Streichinstrument studiert hatte, schien ihm lange der etablierte Anspruch zu hoch, das Ziel zu weit gesteckt. Clara Schumanns Motivation und Felix Mendelssohns Vorbild, der die Herausforderung mit eigenen Werken annahm, führten schliesslich 1842 zum fast im Rausch und innerhalb kürzester Zeit entstehenden Dreigestirn des Opus 41. Darin zeigt Schumann – ebenso wie in den Sinfonien – den kompositorischen Ausweg aus der durch Beethoven ausgelösten Schockstarre der Zeitgenossen und der direkt nachfolgenden Komponistengeneration. Die ästhetische Ausrichtung zum Kern der Hochromantik, die formale, harmonische und strukturelle Zwänge immer weiter hinter sich lässt, eröffnet dem Streichquartett jene Renaissance, die Mendelssohn bereits vor 1826 beherzt in Angriff genommen hatte.

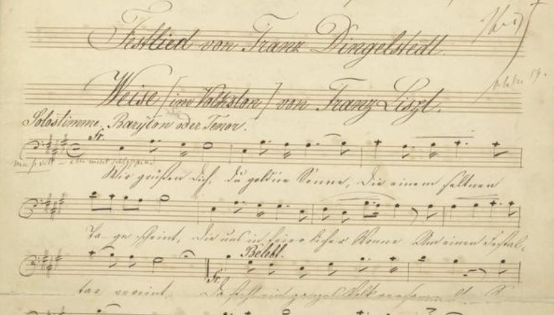

Die hier bei Breitkopf & Härtel im Neudruck vorgestellte Manuskriptfassung erlaubt einen Blick in die Kompositionswerkstatt Schumanns. Im Zuge der Ersteinstudierung der drei Werke durch das Quartett des Geigers Ferdinand David, das dafür die nur unbegreiflich kurze Zeit von fünf Tagen bis zur Uraufführung im privaten Rahmen benötigte, griff Schumann an zahlreichen Stellen in die Partitur ein, um unterschiedlichste Unausgewogenheiten auszugleichen, die sich im Verlauf der Arbeit als unbefriedigend erwiesen hatten. Darüber hinaus verbesserte er die Spielbarkeit, vermied unbequeme Doppelgriffe, Stricharten, Phrasierungs- und Spieltechniken. Bemerkenswert im a-Moll-Quartett sind die ursprüngliche Verwendung von Dämpfern im einleitenden Andante espressivo, später gestrichene Verdoppelungssechzehntel im nachfolgenden Scherzo, Verzierungsvorschläge im Adagio, eine Kürzung im Presto. Deutlich mehr kürzte Schumann im Variationssatz des zweiten, des F-Dur-Quartetts, auch im Scherzo fällt eine Wiederholung weg. Interessant in Opus 41/3 ist ein gestrichener zusätzlicher Takt am Anfang der Einleitung des ersten Satzes, der den Einstieg der ersten Violine verzögert hatte. Auch ein beim Cello stehendes Pizzicato in jenem berühmt-berüchtigten, weil vertrackten Seitenthema des ersten Satzes fiel weg. Typisch für einen Pianisten schreibt Schumann unmöglich lange Bögen, die aber in dieser Ausgabe als gute Vorlage für intelligentes Phrasieren dienen und lediglich einer praktikableren Aufteilung bedürfen, die die Vorgaben des Komponisten im Sinn behält.

Insgesamt erstaunt dennoch, wie wenig Abweichungen da sind. Bei Beethoven fielen die Änderungen in Zusammenarbeit mit dem Schuppanzigh-Quartett deutlich umfangreicher aus. Aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar, musste Schumann bei seinem Verleger mehrfach insistieren, damit neben den Stimmen auch eine Partitur verlegt wurde, die die Erarbeitung der komplexen und vielschichtigen Werke erleichtern sollte. Die leider nur in diesem einen Jahr entstandenen Quartette bleiben auch heute noch eine grosse Herausforderung für jedes Ensemble.

Robert Schumann: Streichquartette op. 41 Nr 1–3, Manuskriptfassung, hg. von Nick Pfefferkorn; Stimmensatz, EB 32032, € 37.90; Studienpartitur, PB 32032, € 23.50; Breitkopf & Härtel, Wiesbaden