150 Jahre Orgelbau

Zum Jubiläum hat die Kuhn AG eine umfangreiche Firmengeschichte veröffentlicht. Neben den familiären Gegebenheiten spiegelt diese auch Umbrüche und Tendenzen im Orgelbau.

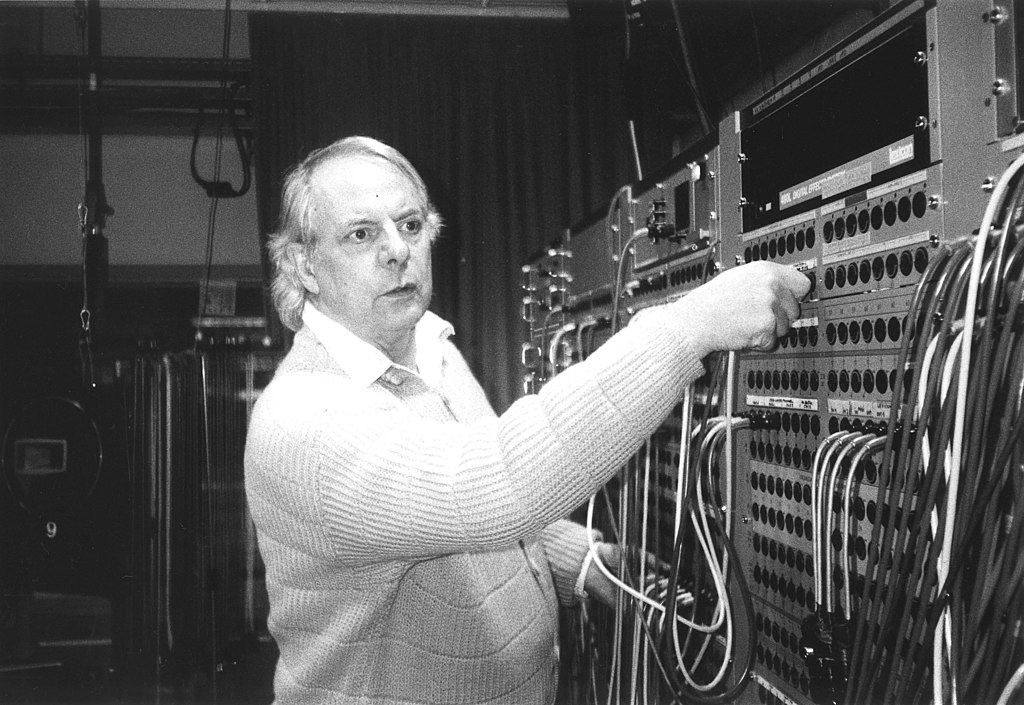

Friedrich Jakob war von 1967 bis 1999 Direktor der Orgelbau Kuhn AG Männedorf und legte 1987 eine Kurzdarstellung der Firmengeschichte vor. Während die meisten seiner zahlreichen Aufsätze und 18 umfangreichen Bücher eine bestimmte Orgel umfassend darstellen, wagt er hier eine geschichtliche Gesamtschau und Wertung der Orgelbau-Entwicklung anhand der Firma von 1864 bis 1925, dem Todesjahr von Theodor Kuhn, Sohn des Firmengründers. Dies tut er mit derselben Akribie, Quellen-Recherche und gesunder Skepsis bisherigem Schrifttum gegenüber, in welchem er manche Fehler findet und richtigstellt.

Wer war der Firmengründer Johann Nepomuk Kuhn und warum beendete er seine Wanderschaft in Männedorf? Da tappte man bisher völlig im Dunkeln. Dank jahrelangem Forschen in öffentlichen und privaten Archiven wissen wir jetzt viel über seine Herkunft im württembergischen Bad Waldsee, seine Ausbildung im Walcker-Weigle-Laukhuff-Kreis und seine Gesellenjahre. Er wurde, was damals ehrenrührig war und vertuscht wurde, unehelich geboren. Umso erstaunlicher sind seine überragenden beruflichen Fähigkeiten im technischen und klanglichen Bereich. Allseits gerühmt wird seine Gewissenhaftigkeit, Treue, Pünktlichkeit und sein Fleiss; er wird zudem als solide, bescheiden und fürsorglich geschildert, was auf gute Erziehung und Charakterstärke hindeutet.

Nach Männedorf kam er 1863, 36 Jahre alt, zusammen mit Johannes Spaich, um die erste Kirchenorgel, gebaut von Eberhard Friedrich Walcker, in der reformierten Kirche aufzustellen. Beide wurden von Gemeindegliedern animiert und unterstützt, hier 1864 eine Firma zu gründen. Diese erhielt sogleich ehrenvolle Aufträge für Neubauten, 1865 in Dittingen BL, katholische Kirche, 1867/68 sogar für dreimanualige Orgeln in der Grubenmann-Kirche von Wädenswil und in der Martinskirche Chur. Ihr letztes gemeinsames Werk, op. 20, 1872 für die alte Tonhalle in Zürich gebaut, ist im Grundbestand von Pfeifen und Prospekt 1995 glanzvoll im Zürcher Neumünster wieder auferstanden. Spaich trennte sich 1872 von Kuhn, um in Rapperswil eine eigene Manufaktur aufzubauen. Nennen wir aus den 55 weiteren Neubauten bis zu Kuhns Todesjahr 1888 nur die bedeutendsten: Zürich St. Peter, Grossmünster und Fraumünster; St. Gallen Dom; Schaffhausen St. Johann und katholische Kirche St. Maria (ursprünglich für die Landesausstellung in Zürich 1881).

Alle Orgeln stattete Kuhn aus mit den von Walcker entwickelten Registerkanzellen und Kegelventilen, die dreimanualigen zur Erleichterung des erforderlichen Tastendrucks mit Barkerhebel. Von der ausgefeilten, langlebigen Technik und klanglichen Raffinesse vom zartesten Säuseln bis zum gravitätischen, immer noch massvollen Gebraus zeugen die einzigen zwei auf den Urzustand restaurierten Orgeln, die letztgenannte op. 52 und op. 40 in der christkatholischen Kirche von Olten. Von bewährten Pfeifenformen, räumlichen Aufstellungen und Dispositionen rückte er möglichst wenig ab. Das bietet, wie der Autor darlegt, Gewähr und wohl auch Voraussetzung für höchste Qualität. Jakob hat auch Physik studiert. Davon zeugen erfrischend zu lesende Bemerkungen, zum Beispiel über aufwendige «Expressionen» (Pfeifenverlängerungen), eine damals und bis heute gepriesene «Klangverbesserung», die keine akustisch messbaren Auswirkungen hätten.

1887 kränklich geworden, holte Nepomuk Kuhn seinen einzigen Nachkommen Theodor (1865–1925) nach zwei Auslandjahren zurück und machte ihn sogleich zum Firmenteilhaber. Dieser soll in frühen Jahren gut Klavier und Orgel gespielt haben. Seine ganze Schaffenskraft habe er jedoch zur technischen und kaufmännischen Entwicklung der Firma eingesetzt. Er blieb Junggeselle und hinterliess fast kein persönliches Schriftstück. So wissen wir, was Jakob genau referiert, fast nichts über seinen Werdegang, die Lehr- und Gesellenjahre sowie Freundschaften, ausser den Namen von zwei langjährigen Freunden, mit denen zusammen er ein Jahr vor seinem Tod für den Fortgang seines Betriebs eine Aktiengesellschaft gründete. Dies und indem er einen namhaften Vermögensteil stiftete zur Unterstützung von Lehrlingen, zeigen einen guten, väterlich-fürsorglichen wenn auch strengen Patron, ähnlich seinem Vater. Genau dokumentiert sind hingegen seine technischen Errungenschaften, vor allem die pneumatische Spiel- und Registertraktur, die er überstürzt eingeführt habe. Dies habe 1895 beinahe zum Bankrott geführt. Unaufhörlich habe er die Pneumatik vervollkommnet mit ausländischen und eigenen Patenten.

Pneumatische Orgeln wurden später im Gefolge der Orgelbewegung als dekadente Fabrikware verschrien. Ihr Nachteil, eine leichte Verzögerung zwischen Taste und Pfeife, wurde übertrieben, ihre Langlebigkeit jedoch unterschätzt. Sie sind noch seltener erhalten geblieben als ihre Vorläufer mit mechanischen Kegelladen. Nachdem noch in den achtziger Jahren Kuhns prachtvolles Werk für die 1902 gebaute Kirche St. Jakob in Zürich «barock» erweitert und auf elektrische Traktur umgestellt worden ist (heute auf gute Weise rückgeführt, soweit technisch möglich), können wir sein einziges auf den Urzustand 1914 restauriertes Werk (2002) in der katholischen Kirche St. Anton bewundern, von derselben Firma sorgfältig und liebevoll auf ihre aparte Klangpracht zurückgeführt. Es sind berückende, auch pastellartige Klangmischungen, durch exotische Labiale, Zungenregister in französischer Bauweise (auch durchschlagende) und das grosse Schwellwerk bewirkt. Jakob beschreibt denn auch treffend Theodor Kuhns stilistische Weiterentwicklung: Während sein Vater der deutschen Romantik verhaftet geblieben ist, berücksichtigt der Sohn zunehmend französische Romantik, was im Einklang steht mit der Schweizerischen Teilhabe an beiden Kulturkreisen und sich im Orgelbau später allgemein bemerkbar macht.

Spannend zu lesen und auch für Laien gut verständlich geschrieben sind Jakobs allgemeine Darlegungen. Mit Liebe zum Detail und reich bebildert stellt er alle vorkommenden Personen und Firmen sowie ausgewählte Orgeln dar. Er fügt mit den benutzten Quellen eine umfassende und dennoch Unwesentliches weglassende Dokumentation hinzu, eine Fundgrube für Spezialisten!

Der Buchteil von Jakob zählt rund 300 zweispaltige A4-Seiten; mehr als die Hälfte davon füllen die Quellen. Der zweite Autor Michael Meyer, der die Fortsetzung der Firmengeschichte bis heute auf 55 Seiten nachzeichnet, fasst seine Aufgabe anders auf: Er beschränkt sich auf die grossen Entwicklungslinien anhand von kursorisch präsentierten 14 Neubauten und 6 Restaurierungen, streift die technischen Entwicklungen und stellt die wirtschaftshistorische Perspektive mit knappem Text und Diagrammen dar. Meyer ist Musikwissenschaftler und Organist, aber kein Orgelbauer. Sein Konzept bringt durchaus Vorteile für historisch interessierte Leser. Das Weglassen orgelbaulicher Details ist auch insofern sinnvoll, als die Objekte in allen wünschenswerten Einzelheiten anhand von Einzeldarstellungen, Einweihungsschriften, dem lückenlosen Firmenarchiv und Internet-Orgeldatenbank (www.orgelbau.ch) erfasst sind. Als in Meyers Text nur beiläufig zweimal erwähntes Beispiel diene die vom Organisten Heinz Specker in jahrelanger Aufklärungs- und Sammeltätigkeit ermöglichte Restaurierung in St. Anton (1997–2002) und dessen durch Beiträge namhafter Fachleute bereicherte Einweihungsschrift.

Vorsichtig geht Meyer auf Rückschläge in den Kriegs- und Nachkriegsjahren ein und beschreibt sachkundig die langwierig-stufenweise Entwicklung einer zeitgemässen Restaurierungstechnik, die zu einem immer wichtigeren Geschäftszweig von Kuhn geworden ist. Sie verdankt sich zunächst den Experten Schiess (Würdigung in Acta organologica 31, 2009, S. 399) und Koller, dann jedoch seit der Anstellung von Friedrich Jakob 1963 und Wolfgang Rehn (1974–2014). Lücken sind dabei unvermeidlich. Zum Beispiel der bahnbrechende Umbau der Berner Münsterorgel 1930 ist beschrieben, dessen Beseitigung durch den jüngsten Umbau 1999 jedoch nicht. Die nicht behobene Ursache für beide Umbauten ist der zu Beginn des 20. Jahrhunderts massiv verstärkte Chorbogen, hinter dem der Schallaustritt der Orgel in den Raum arg behindert wird. Umsonst sucht man auch die Basler Münsterorgel von 1956 (heute in der römisch-katholischen Kathedrale von Moskau) und die Restaurierung der Bommer-Orgel von St. Katharinenthal TG (1965–69) mit späterer Rückführung auf eine ungleichstufige Stimmung. Es handelt sich dabei um minime Flecken in der sonst so erfolgreichen Firmengeschichte, gipfelnd in vielen ehrenvollen Auslandaufträgen trotz starkem Schweizerfranken. Der grösste je erteilte Auftrag war vor kurzem die Restaurierung der riesigen Steinmeyer-Orgel zu Trondheim.

Zuletzt, nach den Listen aller Aktionäre, Leitenden und Mitarbeitenden seit 1925 (mit Fotos) sowie alten bis neuesten Abbildungen der Liegenschaft und den Arbeitsabläufen sei des Geschäftsführers Dieter Utz (2000–2014) gedacht, der diesen Prachtsband herausgegeben hat. Ein durch Pierre Freimüller mit ihm geführtes Interview lässt seine hervorragende Betriebskultur aufleuchten, den Schlüssel zum kunsthandwerklichen und wirtschaftlichen Erfolg.

Dieter Utz (Hg.), Die Orgelbauer. Das Buch zur Geschichte von Orgelbau Kuhn 1864–2014. Friedrich Jakob: Die Gründerfamilie Kuhn – Michael Meyer: Zwischen Historismus und Postmoderne – Die Geschichte der Orgelbau Kuhn AG. Hardcover, 432 S., Format A4, mit 170 Abbildungen und 8 Diagrammen, Fr. 68.30, Verlag Orgelbau Kuhn, Männedorf 2014, ISBN 978-3-033-04728-0