Die Oper als Institution

In seinem mehr als 400-seitigen Wälzer gibt Michael Walter Einblicke in den Opernbetrieb vom 17. Jahrhundert bis heute. Er folgt dabei der Spur des Geldes.

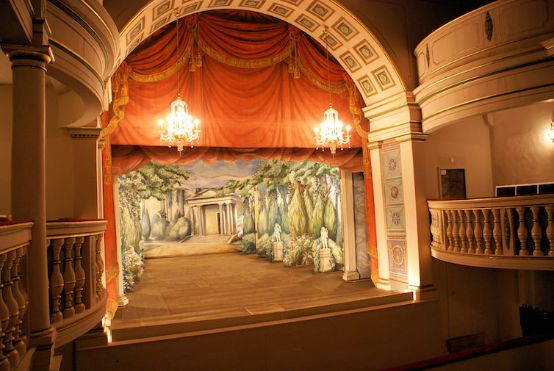

Das Wort Institution ist nicht nur schwer auszusprechen, auch die Definition ist nicht einfach. Michael Walter interpretiert Institution nicht als blosse Stätte, wo Opern zu erleben sind. Er untersucht auch das, was gewöhnlich nicht so im Fokus steht: zum Beispiel die Lage der Sängerinnen und Sänger vom 17. bis zum 21. Jahrhundert, die historische und gegenwärtige Zusammensetzung des Publikums, das Impresario- oder Subventionssystem oder auch jene Rolle, die die Oper im Konkurrenzkampf der Städte spielt.

Ein solch weiter Blick ist Segen und Fluch zugleich. Schön bodenständig und nüchtern sieht Walter die Dinge. Besonders spannend, teils lustig zu lesen sind die Einblicke in Probenbedingungen des 18. Jahrhunderts. «Zeit ist Geld» hiess schon damals die Devise. Erforderte eine anspruchsvollere Oper zu viel Vorbereitung, konnte es schnell passieren, dass anstelle einer Opera seria eine komische Oper erklang. Deren Vorteile: Verschlankung des Probenplans und obendrein länger ein volleres Haus. Geld ist laut Walter oft eine schlüssige Erklärung für institutionelle Fragen. Operndiven und Heldentenöre trieben schon im 18. und 19. Jahrhundert Eintrittspreise in die Höhe. Akribisch hat Walter Gagen recherchiert und kann konkrete Zahlen nennen. An grossen Häusern wie der Wiener oder Berliner Hofoper, dem Teatro San Giovanni Grisostomo in Venedig oder der Londoner Royal Academy of Music verdienten Kastraten und Spitzensängerinnen schon mal 2000–7000 Reichstaler – eine für damalige Verhältnisse formidable Summe. Heute sind sowohl Opernhäuser wie Sänger aus Furcht vor (berechtigter) öffentlicher Kritik an Transparenz wenig interessiert. Dennoch zitiert Walter den Startenor Roberto Alagna, der einmal von einer Summe von 13 000 Euro pro Auftritt sprach. Wenig ist das gewiss nicht. Doch bei weitem nicht so viel wie jene 500 000 Euro, die Luciano Pavarotti für heldentenörige Auftritte in Fussballstadien verlangte und bekam. (Erfreulicherweise räumt Walter in diesem Zusammenhang mit dem Vorurteil auf, das der besten Leistung das höchste Gehalt entspeche.)

Der Fluch des weiten Blicks: Oper – Geschichte einer Institution ist kein Leseschmaus. Im offenbaren Bemühen um chronologische und lokale Vollständigkeit springt der Autor sehr kleinteilig von einem Aspekt zum nächsten. Walter stellt seinen Kapiteln die Überschriften «Sänger», «Rechtsfragen», oder «Opernpublikum» voran. Somit ist er zu häufigen Themenwechseln schon im Ansatz gezwungen, wobei fraglich bleibt, ob sich amerikanische Opern-Verhältnisse mit russischen oder europäischen überhaupt vergleichen lassen. Ganz zu schweigen von den Gegebenheiten an einem kleinen deutschen Stadttheater und jenen eines grossen spezialisierten Hauses wie etwa der New Yorker Metropolitan Opera.

Michael Walter: Oper – Geschichte einer Institution, 26 Abb., 470 S., € 49.95, Bärenreiter/Metzler, Kassel/Stuttgart 2016, ISBN 978-3-476-02563-0