Die «grande dame» der «bonne grace»

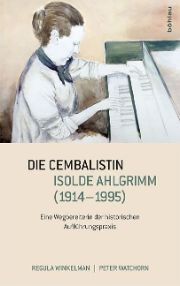

Aus dem Englischen übersetzte und erweiterte Biografie von Isolde Ahlgrimm (1914–1995), einer bedeutende Persönlichkeit auf dem Weg zur historischen Aufführungspraxis.

Dass sich die Wiederentdeckung Alter Musik und die Hinwendung zur historischen Aufführungspraxis weder einer Revolution verdankte, noch ohne prägende Persönlichkeiten auskam, macht das Buch Die Cembalistin Isolde Ahlgrimm (1914–1995) deutlich. Eine Generation jünger als Wanda Landowska (1879–1959), stützte sich Isolde Ahlgrimm kompromissloser als diese auf Lehrwerke und musikalische Quellen der Vergangenheit; eine halbe Generation älter als Gustav Leonhardt (geb. 1928) und Nikolaus Harnoncourt (geb. 1929), war sie für diese Pioniere eine Anregerin und – über alle Meinungsverschiedenheiten hinweg – Förderin, zeitweise sogar musikalische Partnerin. Sie durchlief eine Ausbildung zur Pianistin an der Wiener Musikakademie und begegnete im Alter von zwanzig Jahren dem streitbaren Sammler und charismatischen Verfechter unbedingter Originaltreue, Erich Fiala, den sie 1938 heiratete. Standen zunächst Aufführungen von Mozarts Clavierwerken auf dem Fortepiano im Zentrum der eigenen «Concerte für Kenner und Liebhaber», so wandte sie sich ab 1943 dem (Pedal-)Cembalo und mithin dem Tastenwerk von Johann Sebastian Bach zu, das sie von 1951 bis 1956 (fast) vollständig auf Schallplatte einspielte. Endlich eröffnete sich dadurch – nach der Scheidung von Fiala – eine internationale Karriere und eine Lehrtätigkeit an der Wiener Musikuniversität. Bis 1983 konzertierte sie im In- und Ausland, bis in die USA und nach Japan, besonders häufig und gerne auch in der Schweiz. Am 11. Oktober 1995 ist Isolde Ahlgrimm in Wien gestorben.

Ahlgrimm war in Vielem ihrer Zeit weit voraus. Dies betraf zunächst ihre akribische Quellenarbeit, dank der sie ein (2004 posthum ediertes) Kompendium der Ornamentik der Musik für Tasteninstrumente verfassen konnte. Andererseits entschloss sie sich 1972, (allzu) spät, zum Spiel auf wirklichen Kopien historischer Instrumente und blieb ihren Ammer-Cembali mit den langen (Klavier-)Tasten treu. Gewisse Manierismen der jüngeren (vor allem holländischen) Kolleginnen und Kollegen lehnte sie ab und stützte sich dabei auf eine Vielzahl historischer Aussagen und Beispiele. Selbst in ihrem Beharren auf Professionalität und technischer Perfektion blieb sie stets eine Anhängerin des guten Geschmacks oder, wie sie selbst sagte, der «bonne grace».

Die erweiterte und angereicherte Übersetzung einer englischen Biografie ihres letzten Schülers Peter Watchorn aus dem Jahre 2007 durch eine weitere ehemalige Studentin, die Schweizerin Regula Winkelman, macht als vorläufige Materialsammlung zu Recht auf das Wirken der bedeutenden Wiener Cembalistin aufmerksam. Besonders verdienstvoll ist der Abdruck von Ahlgrimms eigenen Begleittexten zur Bach-Gesamteinspielung, welche in ihrer Vielschichtigkeit und Gedankenfülle unverzichtbare Dokumente der Bach-Rezeption im 20. Jahrhundert sind.

Regula Winkelman, Peter Watchorn: Die Cembalistin Isolde Ahlgrimm (1914–1995). Eine Wegbereiterin der historischen Aufführungspraxis, 288 S., geb., € 29.99, Böhlau, Wien u. a. 2016, ISBN 978-3-205-79679-4