Sachers Schönberg-Rezeption

Eine Publikation der Paul-Sacher-Stiftung legt Dokumente und Kommentare vor, die aufzeigen, wie sich Komponisten mit Schönbergs Werken auseinandersetzen.

Durch die Erwerbung vieler Nachlässe von Komponisten, die sich mit der Musik Arnold Schönbergs beschäftigten, kam die Paul-Sacher-Stiftung in Basel in den Besitz zahlreicher Dokumente zu dessen Rezeptionsgeschichte. Als Festgabe zum 70. Geburtstag des Musikwissenschaftlers Hermann Danuser liegen jetzt 59 ausgewählte Dokumente mit Kommentaren von acht Autorinnen und Autoren vor.

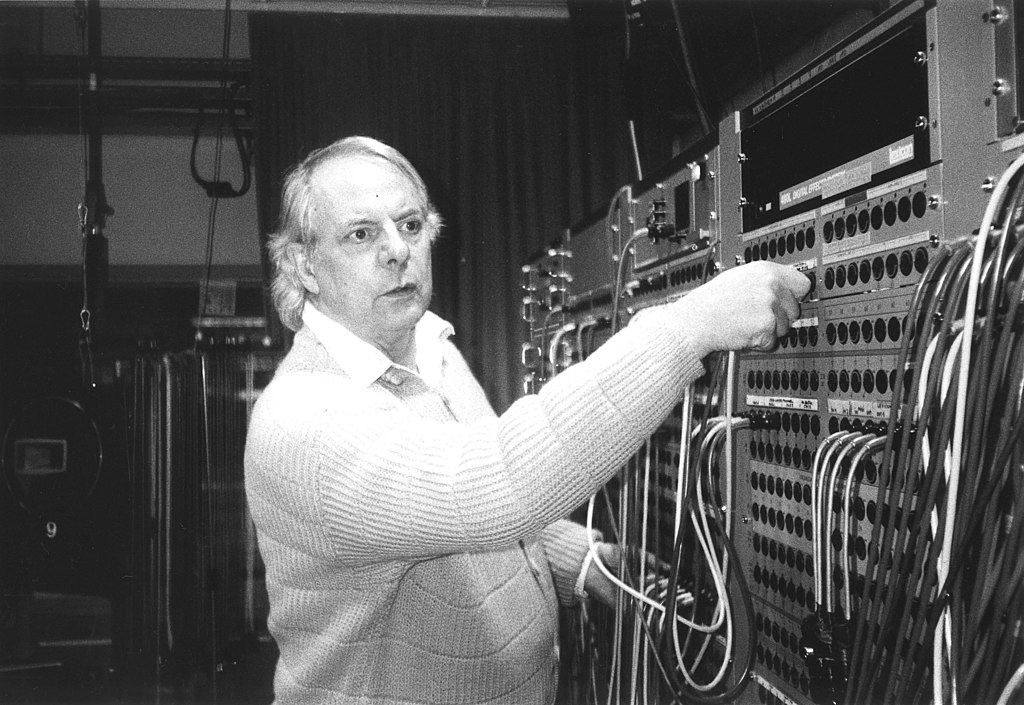

Als Dirigent und Mäzen setzte sich Paul Sacher (1906–1999) in erster Linie für Bartók, Honegger, Martin, Strawinsky und für Neoklassizisten wie Martinů und jüngere Komponisten ein. Während sich in Winterthur der Mäzen Werner Reinhart und der Dirigent Hermann Scherchen seit den 1920er-Jahren immer wieder für Berg, Schönberg und Webern stark gemacht hatten, stand mit Schönbergs 2. Streichquartett op.10 in einer Version für Streichorchester erst 1933 ein Werk der Zweiten Wiener Schule auf einem Programm des von Sacher gegründeten und geleiteten Basler Kammerorchesters. In den letzten Lebensjahren sicherte sich Sacher im Hinblick auf seine Stiftung die Handschriften von Schönbergs Fünf Orchesterstücken op. 16 und Kol nidre op. 39. Es kommt einer Ironie des Schicksals gleich, dass der Dirigent, der sich jüdischer Musik gegenüber bis dahin verschlossen gezeigt hatte, damit ausgerechnet eine für Schönbergs Selbstverständnis als Jude zentrale Komposition erwarb.

Die mit Anton Weberns Bearbeitung des Vorspiels zu den Gurre-Liedern für zwei Klaviere zu acht Händen (1909) beginnenden Fallbeispiele spannen einen weiten Bogen bis zu Heinz Holligers Übertragung der Sechs kleinen Klavierstücke für Kammerensemble (2006). Von denselben Stücken werden auch Bearbeitungen durch Wolfgang Rihm und Younghi Pagh-Paan vorgestellt. Unter den frühen kompositorischen Auseinandersetzungen mit Schönbergs Musik ragen Strawinskys Trois poésies de la lyrique japonaise (1912/13) und Milhauds 3. Streichquartett mit Singstimme (1916) hervor. Zu den interessantesten Dokumenten zählen auch Bartóks Beitrag Arnold Schönbergs Musik in Ungarn zur Wiener Avantgardezeitschrift Musikblätter des Anbruch (1920), Schönbergs Klaviersuite op. 25 mit Annotationen von Stefan Wolpe und Klaus Hubers Vortragsmanuskript Versuch über Grösse. Schönbergs Selbstverständnis in seinen Briefen (1974).

Die mit schwarzer und roter Schrift grafisch reizvoll gestaltete Publikation enthält im Anhang eine alphabetische Liste der abgebildeten Dokumente, ein Verzeichnis der auf Schönberg bezogenen Manuskripte und annotierten Druckausgaben in den Sammlungen der Paul-Sacher-Stiftung und ein Namensregister.

«On revient toujours». Dokumente zur Schönberg-Rezeption aus der Paul Sacher Stiftung, Festgabe für Hermann Danuser zum 70. Geburtstag, Hg. Paul Sacher Stiftung, Basel, 192 S., € 35.00, Schott, Mainz 2016, ISBN 978-3-7957-1202-0